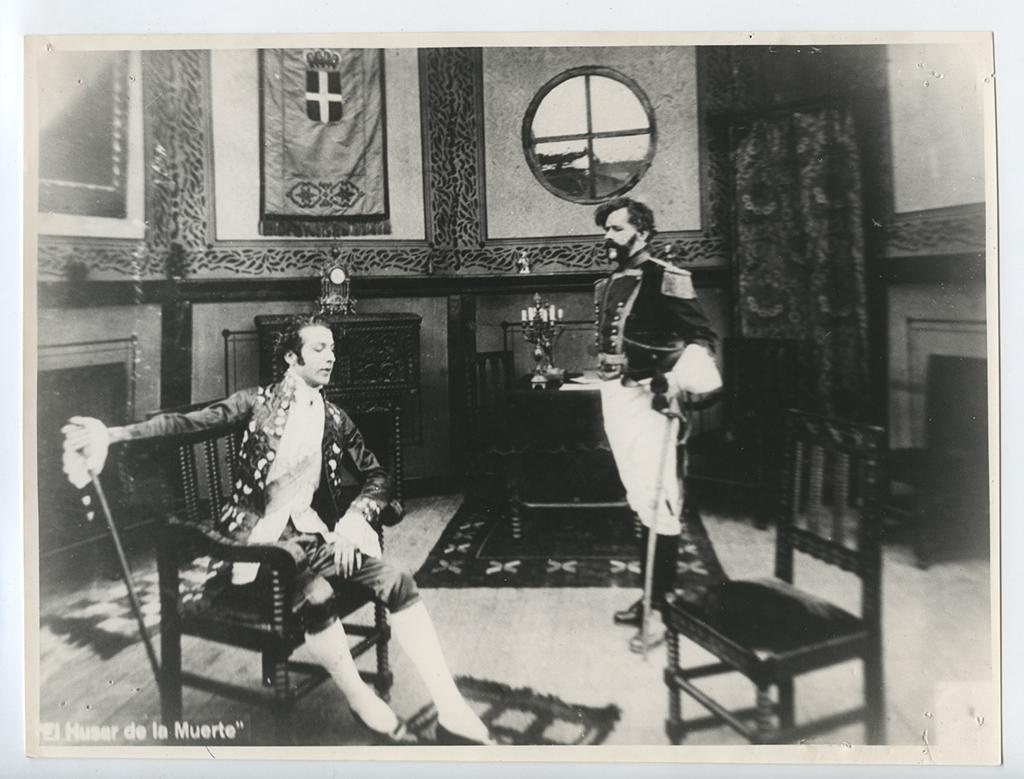

A 100 años de la primera proyección de El Húsar de la Muerte (Pedro Sienna, 1925) en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, cabe abrir una reflexión respecto a la supervivencia de materialidades ya en desuso, en este caso el 35mm, y cómo la educación posibilita comprender los modos en que una sociedad se vincula a sus imágenes.

El caso de esta película resulta paradigmático, en cuanto hemos visto “muchos Húsar de la muerte”, pero poco se sabe de por qué la vemos como la vemos. En su centenario, la primera restauración digital 4K que se realiza desde sus materiales en nitrato y llevada a cabo por la Cineteca de la Universidad de Chile, abre nuevamente la discusión sobre la diversidad de criterios que existen en el país en torno a la disciplina, y cómo estos al desconocerse, han generado incertidumbre tanto en la conservación de la película como en las reflexiones sobre imagen y cultura, elementos centrales en las sociedades contemporáneas. El presente texto intentará proponer algunas ideas sobre este vínculo.

DESAPARICIÓN Y SOBREVIVENCIA DE LAS IMÁGENES

Que El húsar de la muerte exista en la actualidad es producto de varios procesos entrecruzados a lo largo de los años. Primero, es necesario dejar en claro que la película vista en 1925, irremediablemente no ha sobrevivido. Especulaciones sobre su versión integral pueden existir desde diversas formas: si tuvo una interpretación musical en vivo, si contaba con colores tinteados, como era habitual en el cine silente, o si los segmentos faltantes alteran sustancialmente el relato. Lo concreto es que lo visto en la actualidad es el vestigio de una desaparición, tanto de la obra íntegra como de una cinematografía casi completa de la que hoy conocemos solamente sus fantasmas: recortes de prensa que hablan de estrenos y comentarios cruzados por el extrañamiento de un medio cuyo estándar miraba la meca de la industria, Hollywood.

Lo que se conoce actualmente es una versión, esto es, una reproducción realizada para un reestreno comercial de 1941 que fue llevado a cabo por el ex camarógrafo de la Andes Films Gregorio Pardo. Tras el cierre de la empresa en 1932, no se sabe cómo Pardo se hizo de negativos o de una copia de la original, pero lo cierto es que su intervención es decisiva en varios frentes. Por ejemplo, elimina los intertítulos habituales del cine silente y los reemplaza por textos incrustados sobre la imagen a modo de subtítulos. También incorpora una pista de sonido óptico con música clásica, para así exhibirla bajo el rótulo de musicalizada, con lo cual mutila irreversiblemente el encuadre original. Agrega un falso final, con imágenes de militares marchando que otorgan una lectura institucional a la historia.

Las motivaciones tras estos procesos técnicos son inciertas ¿fueron arrastradas por fines mercantiles y publicitarios? ¿Dimensionaba Pardo que la película era tan trascendente en términos culturales? Si bien es imposible especular con sus intenciones, podemos detectar que entre el exitoso estreno de 1925 y su reposición sonorizada, solamente transcurren 16 años, un periodo breve como para dimensionarla en términos patrimoniales, pero posiblemente plazo suficiente para continuar la explotación comercial de un éxito del pasado reciente.

Lo sorprendente no es la manifestación propia de acciones enmarcadas en una época donde el cine no era concebido necesariamente como una obra de arte, sino cuanto de esos procedimientos siguen vigentes en criterios y decisiones que actualmente se toman sobre la conservación de pieza audiovisual. O, en su defecto, cuantas películas filmadas en el siglo XXI sufrirán la misma fortuna de El húsar de la muerte y sus congéneres: quedar en tierra de nadie, donde algunas sobrevivan para las generaciones venideras, dando cuenta de un corpus fantasmático irrecuperable o supuesto a costa de vestigios.

EL HÚSAR DE LA MUERTE EN LA “ERA DE LA REPRODUCTIBILIDAD TÉCNICA”

Se suele hablar de las versiones de El húsar de la muerte. Incluso que se lo ha restaurado en numerosas oportunidades. Lo cierto es que solamente existe una matriz, que es la película correspondiente al reestreno de 1941. Ella ha sido sometida a procesos que abren la discusión sobre la naturaleza de los criterios detrás de cada intervención.

Existe consenso en que el documentalista Sergio Bravo, junto a Daniel Urria, a fines de los años 50, realizaron una primera recuperación a partir de la adquisición de una copia de proyección de aquellas exhibidas en 1941, la que es trabajada gracias a que la Universidad de Chile colocó recursos a disposición, tal como el propio Bravo lo relata en sus memorias (Reiterando afanes,2020). La denomina como restauración, pero los criterios intuitivos que desarrollaron con un soporte de nitrato, altamente peligroso y delicado al ser expuesto a sustancias que pueden aumentar su degradación, posiblemente contemplaban una etapa de autoformación disciplinar, ya que en el país no existían antecedentes respecto a estas materias.

Conseguir una nueva versión proyectable por la casa de estudios en 16mm, fue fundamental para construir un relato que patrimonialice la película. El reestreno de El Húsar de la Muerte en 1963 convive con transformaciones en Latinoamérica, como la revolución cubana (1959) o la penetración de la estadounidense Alianza para el Progreso (1961), y cuando la idea de descolonización comenzaba a impregnar las discusiones de época. Por ende, que una película local tomase la figura de un héroe popular guerrillero, que busca romper con la colonización foránea y datada en los años 20, debe haber significado un hito cultural en una intelectualidad local, que veía el surgimiento de una masa crítica considerable a partir del movimiento cineclubista y una crítica erudita. Esto posiblemente fundamenta su valoración hasta nuestros días.

Esto queda ilustrado en el estreno en 1963, realizado con la música del profesor y compositor Sergio Ortega, que significa en lo formal la colocación de la obra en el espacio público, y las profusas exhibiciones que realizará la Universidad de Chile hasta los años 70, cesadas únicamente cuando los militares irrumpen en la casa de estudios, exoneran a funcionarios y clausuran la Cineteca Universitaria, uno de los mayores daños al patrimonio audiovisual que hemos constatado.

Este proceso de patrimonialización es muy diferente a lo que ocurre en los años 90, cuando el Ministerio de Educación desarrolló procesos para obtener una copia en 35mm. La intervención nuevamente del nitrato y sus duplicados, se da en años de la transición a la democracia, donde políticamente era importante marcar una diferencia cultural con la dictadura. Posiblemente nunca sabremos por qué no se priorizó la reapertura de la Cineteca de la Universidad de Chile, depositaria de los materiales y todavía entonces clausurada, ni tampoco por qué las gestiones de aquellos años se orientaron al producto más que a la reconstrucción de una estructura institucional que garantizara transversalmente la recuperación del cine histórico con una base. La reinserción de la marcha militar, que el propio Sienna pidió eliminar, así como la elaboración de nuevos intertítulos, nueva banda sonora con música de Horacio Salinas y nuevos materiales gráficos, se suman a las incógnitas sobre aquellos criterios que determinaron los procedimientos.

Lo concreto es que, de aquella edición, se obtuvieron dos copias en 35mm actualmente depositadas también en dos instituciones: la Universidad de Chile y la Cineteca Nacional. Esta última realizó una digitalización, en 2020, que circula bajo el rótulo de restauración digital, la que nuevamente fue intervenida para agregarle intertítulos de inicio y una nueva composición musical a cargo de la banda La Patogallina. A ellas, debemos agregar una edición que obtiene Sergio Bravo a partir de otro duplicado que él habría financiado con sus propios recursos, en la que se inserta otra composición musical a cargo de su hijo Pablo. Ciertamente este devenir parafrasea la tesis de Walter Benjamin, llevándola a un fractal en que aquello que sabemos sobre cada objeto técnico hace preguntarnos respecto a qué es exactamente aquello que vemos de El Húsar de la Muerte.

¿QUÉ NOS DICE SOBRE NUESTRO PRESENTE UNA PELÍCULA DE 100 AÑOS?

Vivimos en una época donde existe una manifiesta efervescencia por los archivos audiovisuales. El pasado resulta fascinante, siempre y cuando nuestra subjetividad lo consuma o resignifique con celeridad, dando cuenta de cómo se desplazan las matrices de sentido en la supervivencia de cualquier imagen. Sin embargo, para que ello ocurra, debe dimensionarse que la conservación de cine es un fin en sí mismo. Y, para que ello ocurra, deben existir condiciones que lo garanticen.

Que El Húsar de la Muerte sobreviva parcialmente, se debe en gran parte a un contexto cultural que lo permitió. Por ejemplo, es muy probable que la película siguiese pasando desapercibida sin aquellos procesos de patrimonialización que realizó la Universidad de Chile mediante su exhibición y circulación, tal como queda documentado en las investigaciones de Eliana Jara, Jacqueline Mouesca y Alicia Vega, que siguieron de cerca esta tarea y suelen mencionarla en sus escritos. Por eso resulta relevante que cada pieza restaurada replique y perfeccione dicho modelo, proponiendo instancias educativas que permitan la puesta en valor interdisciplinar, donde técnica, artes e historia, se reúnen en la producción de saberes.

Lo que no podemos hoy garantizar es que, para que una película del presente sobreviva en el futuro, baste con replicar esos mismos patrones que han hecho sobrevivir a El Húsar de la Muerte. Su existencia en el presente resulta problemática, en cuanto cada versión existente recurre a su propio relato. La pregunta que debemos hacernos hoy, sobre todo en el contexto en que proliferan las imágenes virales y nos hacemos adictos a ellas, es sobre cómo inciden política, economía, tecnología y cultura en los modos de ver. Pedro Sienna, Premio Nacional de Artes de 1966, poeta, cineasta, periodista, actor y pintor, sigue legando una obra imperecedera que se empecina en abrir la discusión. El cine, como refugio en tiempos aciagos, sigue poniéndonos en aprietos a la hora de pensar derechos básicos de la sociedad, como el acceso al arte y a la educación. Y, por su parte, El Húsar de la Muerte se sigue rebelando a ser una historia oficial, alejada de la nostalgia, con una restauración en la que podremos apreciarla en la calidad visual más cercana a aquella en que pudo contemplarse en sus días. PP

(*) Luis Horta C. es director de la Cineteca de la Universidad de Chile.