A cualquier persona vinculada al cine o al audiovisual —ya sea en el ámbito nacional o regional— le debería llamar la atención el notable recorrido que ha tenido recientemente el cortometraje ovallino Desde tu sombra (Víctor Soto Castillo, 2024). Su protagonista, Steevens Benjamin, acaba de ser galardonado en los premios Pedro Sienna, lo que confirma el impacto de una obra que ha logrado instalarse con fuerza en el circuito. Más que una sorpresa, este fenómeno debiera ser leído como un caso de estudio, pues —sin temor a exagerar— los datos indican que es la producción ovallina de mayor resonancia desde los orígenes mismos de la cinematografía chilena.

Este resonar abre paso a una pregunta: ¿Qué significa realmente éxito en el contexto del cine regional? ¿Cómo se mide, se reconoce y se legitima una obra en un territorio donde las lógicas de producción, circulación y recepción operan bajo coordenadas radicalmente distintas a las del cine industrial?

Para dimensionar el alcance del fenómeno que representa Desde tu sombra, es necesario detenerse en el contexto histórico del audiovisual en la Región de Coquimbo.

Antes de la década de 1990, la producción era escasa, dispersa y mayoritariamente circunstancial: registros aislados, iniciativas sin continuidad, cineastas aficionados o itinerantes, y contenidos vinculados casi exclusivamente a la televisión local. No existe un archivo sistemático ni una genealogía clara de obras anteriores, lo que refuerza la idea de un vacío estructural en términos de producción cinematográfica. Salvo el registro elaborado especialmente para este artículo y la pesquisa desarrollada desde el proyecto Cineteca de Ovalle, no hay un corpus consolidado que permita mapear críticamente las trayectorias creativas del territorio. Es recién a partir de los años 90 cuando comienza a consolidarse una práctica audiovisual con vocación autoral, arraigada en el territorio y alejada de las lógicas comerciales. Se trata de proyectos acotados y focalizados: documentales unitarios de breve duración, piezas televisivas, videoclips musicales, y en menor medida, obras de ficción. Este ecosistema creativo ha comprendido que su principal —y muchas veces único— espacio de legitimación son los festivales de cine, donde operan lógicas de selección, premiación y consagración simbólica. Desde entonces, el audiovisual coquimbano ha ido construyendo una identidad propia, marcada por la precariedad material pero también por una profunda voluntad expresiva.

Aunque vivimos en plena explosión de redes sociales y plataformas de streaming, el circuito festivalero sigue siendo la plataforma más relevante para destacar y consolidarse a nivel global. No se trata de competir por taquilla ni por algoritmos virales, sino por reconocimiento crítico, circulación y pertenencia a un campo cultural que establece cánones y trayectorias. Desde tu sombra no solo ha logrado instalarse en ese circuito, sino que ha alcanzado un nivel de visibilidad y validación inédito para una producción ovallina. Y si el parámetro es la presencia en festivales, este es un hito que merece ser analizado en profundidad.

Este tipo de reconocimiento —aunque no se traduzca directamente en ventas, taquilla o contratos de distribución comercial— sí tiene efectos concretos en la trayectoria profesional del realizador y su equipo. La participación en festivales y las valoraciones públicas permiten demostrar capacidades técnicas, narrativas, creativas y de gestión, lo que puede abrir puertas para ejecutar otros tipos de encargos audiovisuales. En muchos casos, esta visibilidad funciona como vitrina: posiciona al cineasta frente a instituciones, empresas y circuitos que demandan solvencia profesional. Además, fortalece el currículum artístico, lo que resulta clave al momento de postular a fondos públicos, becas o residencias, donde la trayectoria validada por terceros —especialmente por jurados especializados— se convierte en un activo estratégico. Así, lo que comienza como una circulación simbólica puede derivar en oportunidades concretas y alimenticias: desde proyectos institucionales y videos corporativos hasta contratos con productoras de mayor envergadura.

El festival, entonces, no solo legitima simbólicamente una obra, sino que también puede operar como plataforma de empleabilidad creativa. En territorios donde la industria audiovisual es incipiente o inexistente, este tipo de reconocimiento puede marcar la diferencia entre la precariedad y la sostenibilidad profesional. Desde tu sombra no solo ha validado una mirada, sino que ha demostrado que desde Ovalle es posible producir cine con estándares técnicos y narrativos capaces de dialogar con cualquier otro territorio.

¿Cómo se define el ‘éxito’ en el ámbito cinematográfico local?

Abordar este concepto en el cine de la región implica tensionar las nociones tradicionales de reconocimiento, circulación y legitimación. En territorios como la región de Coquimbo, donde la producción audiovisual se hace a cuenta gotas respecto a los grandes centros industriales, el éxito no se puede medir por taquilla ni por contratos de distribución comercial (aunque sería deseable), sino por otros indicadores que responden a lógicas culturales, simbólicas y curatoriales. Acá proponemos cuatro posibles ejes sujetos a medición:

Participación en muestras, selecciones oficiales y circuitos curatoriales especializados; obtención de reconocimientos por parte de jurados especializados o premio del público; valoración por parte de críticos, curadores y programadores. Esto es prácticamente nulo en la región de Coquimbo, ya que no existen medios especializados que hagan algo más que una nota de prensa informativa y, rara vez una entrevista al director cuando la obra ya viene “aprobada” por premios y ha recorrido medio mundo. El periodista o comunicador local no sale a buscar contenido, no investiga, no se actualiza, no sale de su burbuja contingente; solo opera como caja de resonancia, simplemente reacciona y, casi siempre, se sube al carro de la victoria cuando la sandia ya fue calada. Y, por último pero no menos importante, el anclaje en el territorio de origen; apropiación por parte de comunidades locales. Este es un factor relevante a considerar, aunque de difícil medición en la actualidad, ya que ni periodistas ni los propios autores suelen registrar ni sistematizar de manera rigurosa la experiencia presencial. Todo cineasta debería andar con un Alberto Mayol adjunto que le permitiera observar, interpretar y traducir cada encuentro en datos cualitativos y cuantificables.

En este esquema, de presencia en festivales, premios y distinciones, reconocimiento crítico e impacto territorial y comunitario, Desde tu sombra se instala como un caso paradigmático: ha logrado articular varios de estos criterios simultáneamente, destacando especialmente en los dos primeros, pues ha acumulado una trayectoria copiosa para una obra ovallina. Su recorrido puede leerse como una validación de su calidad artística, y también como una forma de visibilizar una manera de hacer cine que, desde lo local, logra dialogar con lo global sin perder su raíz territorial.

Invocamos aquí el artículo ¿Para qué sirven los festivales de cine? de Gonzalo Maza (2008), donde el autor identifica los festivales como espacios de legitimación simbólica. Más que vitrinas de exhibición, operan como mecanismos de prestigio. Premiar una película no solo la valida, sino que también prestigia al festival que la selecciona. Maza también advierte sobre el efecto Rotterdam: la obsesión por las primeras películas. Muchos festivales latinoamericanos abren categorías solo con óperas primas, lo que genera presión sobre cineastas jóvenes y puede limitar su desarrollo narrativo. Además, identifica tres estrategias de visibilidad:

Backstory: La historia detrás de cómo se hizo la película (por ejemplo, con celulares o en un solo plano secuencia) se vuelve más importante que la narrativa misma. O si el rodaje fue muy tortuoso, con muchas anécdotas o algún escandalillo, etc. Nadie niega que son estrategias de marketing que también podrían servir para mostrarse. Un backstory sabroso o polémico puede servir. Pero hoy en día, más que backstory, las obras llegan con una causa social, portavoces de un asunto mucho muy importante. Los mejores ejemplos a la mano: Los niños, (Alberdi) o Denominación de origen (Alzamora).

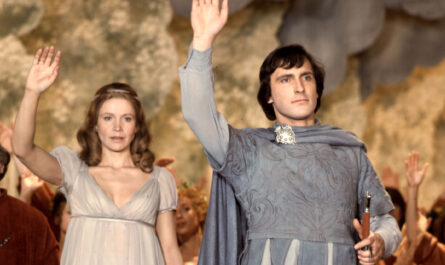

Red referencial: La obra se legitima por parecerse al cine de un autor consagrado o por venir de un territorio con prestigio cinematográfico. Hay quienes dicen que la incipiente obra de Víctor Soto Castillo bebe del cine de los hermanos Dardenne. Otros, que coquetea con lo que hace Kean Loach. Como sea, ha ido de menos a más, explorando algo así como un realismo social pulcro. Si bien está claro que Soto no puede apelar a este último punto, si puede invocar un territorio con validación circunstancial: los migrantes que si son estratégicamente idealizados e higienizados, casi modelos de alta costura, pueden funcionar y ser aceptados: como Steevens Benjamin (que saltó a la fama con Perro Bomba (2019).

Apadrinamiento: Ser recomendado por un cineasta o productor reconocido puede garantizar visibilidad, aunque también impone expectativas difíciles de sostener. Esto también lo ha hecho Víctor Soto, al trabajar con el veterano productor y realizador Waldo González, u obteniendo una legitimidad oficial e institucional de origen al ganar el Foncrea 2019, que fue el puntapié inicial para comenzar Desde tu sombra.

CATASTRANDO LO EXHIBIDO EN FESTIVALES

Vamos a ver qué dicen los números. Hicimos una base de datos (*) que incluyen todas las películas hechas en la región de Coquimbo y que al menos hubiera sido parte de una selección oficial confirmada en cualquier tipo de festival. La data oscila entre 1990 y 2025. No tenemos información sobre la existencia de obras audiovisuales que hayan participado en algún tipo de festival o concurso antes de esa fecha. Y se puede resumir de la siguiente manera.

Esta producción comienza en 1991, con el documental Iglesias rurales de la provincia del Limarí de Juan Campusano. Tras realizar diversas obras por encargo institucional y una extensa trayectoria en televisión, Campusano filmó en 2003 La trilla de don Chamén. Sin embargo, ninguna de estas obras se encuentra digitalizada ni disponible para consulta pública. En medio, Sergio Olivares estrenó tres documentales: Niño Dios de Sotaqui (1998) sobre las tradiciones sincréticas de la fe en un antiguo pueblo indígena; Embrujos del Choapa (1999), que registra las tradiciones folclóricas religiosas populares del Norte de Chile; Trashumantes (2003) que sigue a una familia de pastores en un viaje a caballo buscando pastos para su ganado y Taucán (2014), fragmentos de la vida de José Francisco Valdivia Taucán, autor y compositor, considerado tesoro del patrimonio vivo de la región de Coquimbo.

El año 2004, Guillermo Milla, documentalista, muestra su primer trabajo público: Jorge Peña Hen: su música y los niños, que muestra el plan docente musical y experimental que implementó este compositor y director de orquesta, creador de la primera sinfónica infantil de América, ejecutado político tras el golpe de Estado cívico militar de 1973, y cuyo modelo es utilizado en Chile y Latinoamérica. Y en 2009 lo hace el documentalista Jimmy Campillay, con Cantos del Elqui, que rescata la cultura del Elqui y sus tradiciones más profundas.

El autor de esta investigación ha contribuido con cuatro títulos a la filmografía documental del norte verde. Lo que falta (2010), que retrata el boxeo juvenil desde una mirada observacional, centrada en la espera, la disciplina y la vulnerabilidad. Ex-Matías (2010) donde aborda la historia de un animador de eventos que enfrenta la falta de reconocimiento en su entorno laboral; Carta a Mateo (2016), una carta visual construida a partir del metraje de Sin-con-sentidos, película doméstica realizada en 2002 por Mateo Yuras (1941–2008), profesor de castellano radicado en Ovalle. El corto establece un diálogo espiritual con el creador, sumergiéndose en la ingenuidad reflexiva de sus imágenes y otorgándole un lugar en la memoria fílmica. Finalmente, Solo la muerte es real sigue a un zapatero de 63 años que rememora sus experiencias guerrilleras en 1973, en una obra que oscila entre la certeza, el resentimiento, el ocultamiento y el delirio.

En 2010, Víctor Arenas presenta Viaje al país de las raíces, documental que reconstruye la obra homónima del poeta y dramaturgo Ramón Rubina retratando, desde el realismo mágico, el paisaje de la muerte en el escenario semiárido del Norte verde.

En rigor absoluto, la primera ficción rodada en la región fue hecha en 1928 por Alberto Santana, en La Serena, pero luego existe un vacío de información hasta 2002 cuando Mateo Yuras estrena la primera de este catastro: Sin-con-sentidos, un largometraje de ensayo autobiográfico. Pasarán ocho años antes de que Diego Rojas Sastre presente Cogotí 18, que relata la muerte de un poderoso patrón, en un lugar sin ley ni tiempo, que provoca el encuentro de tres hermanastros; una tercera ficción es Secuelas (2011), de Víctor Soto, que muestra a un joven quien, debido a la decadente vida que ha llevado junto a su padre, no controla sus impulsos mentales. Dos años después (2013) Sebastián Díaz presenta El detonador, historia ficcional de un aspirante a boxeador junto a su entrenador, quienes buscan renacer el boxeo en la ciudad de Ovalle; y en 2016 verán las pantallas dos ficciones: 6400 ASA, de Mijael Millies, sobre un hombre desilusionado de su rutinaria y monótona vida que busca una vía de escape y Cumpleaños, también de Víctor Soto en que Martín, el día de su aniversario, deberá decidir si asume su vida, responsabilizándose de sus actos y sus consecuencias, o continúa en su propia búsqueda.

Millies vuelve a la ficción con Sed (2019), cortometraje de género fantástico que cuenta la historia de la última mujer en la Tierra. En 2021, otra narración con deporte incluido: Historia de un crack de Mario Selim Alcayaga en que una joven promesa del fútbol profesional no posee zapatos adecuados para jugar. El mismo año, Diego Rojas Sastre presenta Redención, cuya narración gira en torno a Alfonso, que ha escapado con suerte de un fallido asalto y pretende refugiarse en el paraíso que lo vio nacer, en las montañas de Los Andes. Finalmente, Víctor Soto regresa con el filme que da origen a esta crónica: Desde tu sombra (2024): Moise y Leyna, inmigrantes ilegales haitianos ven sus vidas en peligro por las malas prácticas laborales de quienes los han contratado como temporeros en el Valle del Limarí.

Dos mujeres aparecen en el panorama del cine ovallino: Hildegard Steffen, con Mascar tinieblas (2013) documental sobre los suicidios de jóvenes en Tongoy y El cojo de La Higuera (2016), que narra la vida del operador de cine Henry González, quien con solo 16 años aprendió el oficio y trabajó exhibiendo películas tanto en el teatro de La Higuera como en los pueblos aledaños. En 2020 se agrega Emilia Simonetti, con El arte del tiempo sobre el descubrimiento del sitio arqueológico más grande de la región de Coquimbo: El Olivar, un enorme asentamiento que alberga las sepulturas de diferentes culturas prehistóricas de la región, entre ellas, el apogeo de la cultura diaguita.

Cuatro documentales cierran este recuento. La niña de mis ojos (2015), de Mario Selim Alcayaga, sobre una joven aymara que vive en un apartado pueblo del norte del cual deberá irse si quiere estudiar y ser una profesional; El agua se hizo humo (2018), de Sebastián Díaz y Paulo Martínez, una mirada a la sequía y a la privatización del agua que afectan a la región; Las balas de octubre (2020) de Cristián Lagos, registro sobre dos sobrevivientes de disparos de guerra efectuados por militares contra una manifestación desarmada en La Serena, durante el estallido de octubre de 2019; y Memorias de un desconocido (2024) de Mijael Millies, un ensayo sobre el exilio y la memoria. (*)

Al terminar de ordenar los datos nos percatamos de algo que ya intuíamos y que desarrollaremos paso a paso en la segunda entrega de este artículo.

(*) Nota de la edición:

Una tabla, elaborada cruzando datos entre las plataformas oficiales de cada obra y Cinechile.cl, está en proceso de actualización y recoge más datos sobre estas películas, además de links para verlas (o al menos sus trailers). Puede ser vista aquí.