En 1920, Lev Kuleshov (Rusia, 1899 – URSS, 1970) descubrió la ecuación matemática del cine. Dos imágenes yuxtapuestas generan una tercera idea que no existe en ninguna de ellas. El mismo rostro inexpresivo de un actor parecía mostrar hambre, tristeza o ternura según la imagen que le seguía. Esta revelación, perfeccionada por Eisenstein y teorizada por los formalistas, transformó el montaje de simple técnica de edición en la esencia misma del lenguaje cinematográfico.

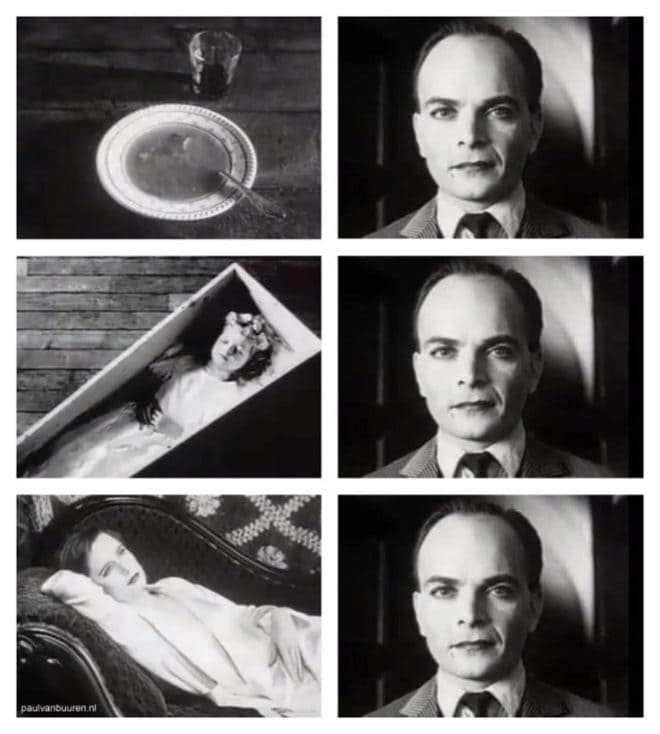

A los 21 años, Kuleshov realizó un experimento que cambiaría para siempre la comprensión del cine. Tomó el mismo primer plano del actor Ivan Mosjoukine, con expresión neutral. Lo yuxtapuso con tres imágenes diferentes: un plato de sopa, un ataúd con un cadáver de una niña, una joven descansando.

Los espectadores vieron tres emociones distintas en el rostro inmutable del actor. Hambre ante la sopa, tristeza ante el ataúd, ternura ante la niña. El rostro era idéntico en los tres casos, pero el significado emergía del montaje, no de la imagen aislada.

El soviético había descubierto el principio fundamental del cine. El montaje no es una simple técnica de edición sino el núcleo mismo del medio cinematográfico. Donde dos imágenes se encuentran nace un significado nuevo que ninguna de ellas contenía por separado.

Así, entre 1915 y 1927, el cine dejó de ser una curiosidad técnica para desarrollar un lenguaje propio con su gramática, su sintaxis, sus posibilidades expresivas específicas. Este período vio emerger dos concepciones opuestas pero igualmente revolucionarias del montaje cinematográfico.

GRIFFITH Y LA TRANSPARENCIA NARRATIVA

David Wark Griffith (EEUU, 1875 – 1948) no inventó las técnicas que empleó. Otros directores habían usado primeros planos, montaje alternado, cambios de escala. Pero Griffith las sistematizó, las puso al servicio de narrativas más complejas y convirtió herramientas dispersas en un lenguaje coherente.

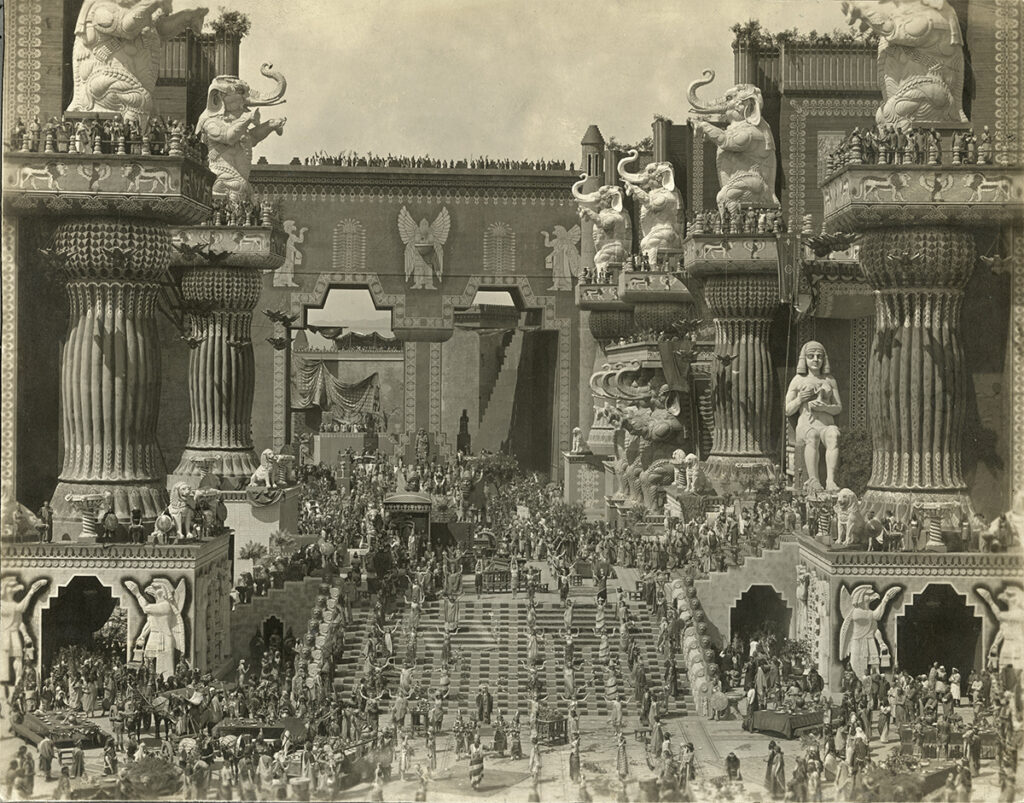

Su obra maestra Intolerancia (1916) entrelaza cuatro historias separadas por siglos: Babilonia antigua, Judea bajo los romanos, Francia en la matanza de San Bartolomé, Estados Unidos contemporáneo. El montaje salta entre épocas con fluidez cada vez mayor, acelerando el ritmo hasta el clímax final.

La película dura tres horas y contiene más de quinientos planos, cifra extraordinaria para la época. La complejidad narrativa era inédita: cuatro argumentos paralelos unidos por el tema de la intolerancia a través de los siglos, culminando en un montaje vertiginoso que intercala las cuatro historias casi simultáneamente.

Griffith desarrolló el montaje analítico: fragmentar una escena en múltiples planos para dirigir la atención del espectador. Plano general para establecer el espacio, plano medio para los personajes, primer plano para la emoción intensa. Esta jerarquía visual se convirtió en la base de la narración clásica.

Estableció también la continuidad espacial mediante convenciones precisas: la regla de los ciento ochenta grados, el raccord de miradas, la dirección del movimiento. Estas reglas permitían al espectador orientarse en el espacio fragmentado por el montaje sin perderse ni confundirse.

El objetivo de Griffith era la transparencia. El montaje debía ser invisible para el espectador, quien no debía notar los cortes. La ilusión de continuidad espacial y temporal debía mantenerse intacta, de modo que el cine imitara la percepción natural del mundo.

Este sistema, perfeccionado por Hollywood en las décadas siguientes, se convirtió en el modo hegemónico de narración cinematográfica. El cine clásico nació de estas innovaciones, y sus convenciones siguen dominando la producción audiovisual contemporánea en cine, televisión y plataformas digitales.

EISENSTEIN Y EL MONTAJE DIALÉCTICO

Sergei Eisenstein (Rusia, 1898 – 1948) rechazó la transparencia griffithiana. Para él, el montaje no debía ocultar su operación sino hacerla visible, consciente, productiva. El corte entre planos no unía fragmentos de una realidad preexistente: creaba significados nuevos mediante el choque.

El acorazado Potemkin (1925) contiene la secuencia más famosa y citada del cine mudo: las escaleras de Odessa. Los cosacos descienden implacables disparando sobre la multitud. El montaje fragmenta la acción en planos brevísimos que chocan entre sí, multiplicando el impacto emocional.

Un cochecito de bebé rueda escaleras abajo. Una mujer con lentes rotos grita. Las botas de los soldados avanzan en formación. Cada plano dura apenas segundos. El ritmo se acelera hasta el paroxismo. La violencia no se muestra directamente: se construye mediante la acumulación y el choque de fragmentos.

Eisenstein llamó a esto montaje de atracciones. Dos imágenes yuxtapuestas generan en la mente del espectador un concepto que no está en ninguna de ellas. A más B produce C. Esta es la ecuación del significado cinematográfico que el experimento de Kuleshov había anticipado.

Desarrolló cinco tipos de montaje: métrico, basado en la longitud absoluta de los fragmentos; rítmico, que considera el contenido interno de cada plano; tonal, fundado en el carácter emocional dominante; armónico, que sintetiza los anteriores en una unidad compleja.

Y finalmente, montaje intelectual: yuxtaposición de imágenes para generar conceptos abstractos. En Octubre (1928), Eisenstein corta entre estatuas de dioses primitivos, budas, cristos barrocos para mostrar la equivalencia entre religión y superstición. El pensamiento emerge directamente del choque visual.

Quien complementó estas ideas fue Vsevolod Pudovkin (Rusia, 1893 – 1953) con su teoría del montaje constructivo. Cada plano es como un ladrillo que se ensambla con otros para construir secuencias. El espectador sintetiza mentalmente los fragmentos. El significado es un proceso activo, no producto pasivamente recibido.

El experimento de Kuleshov fundamentaba estas teorías. El rostro neutral de Mosjoukine demostraba que el significado no reside en los planos individuales sino que emerge de su relación. El montaje crea, no organiza simplemente. Es ontológicamente productivo, no meramente técnico.

LAS VANGUARDIAS EUROPEAS

Mientras Griffith codificaba la narración y los soviéticos teorizaban la dialéctica, las vanguardias europeas exploraban el cine como poesía pura. Rechazaban la narrativa convencional buscando expresar lo inefable mediante imágenes en movimiento, liberadas de la obligación de contar historias lineales.

El expresionismo alemán surgió del trauma de posguerra. El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920) presentaba decorados pintados con ángulos imposibles, sombras distorsionadas, arquitectura delirante. El mundo exterior reflejaba la psique perturbada de los personajes y de una nación derrotada.

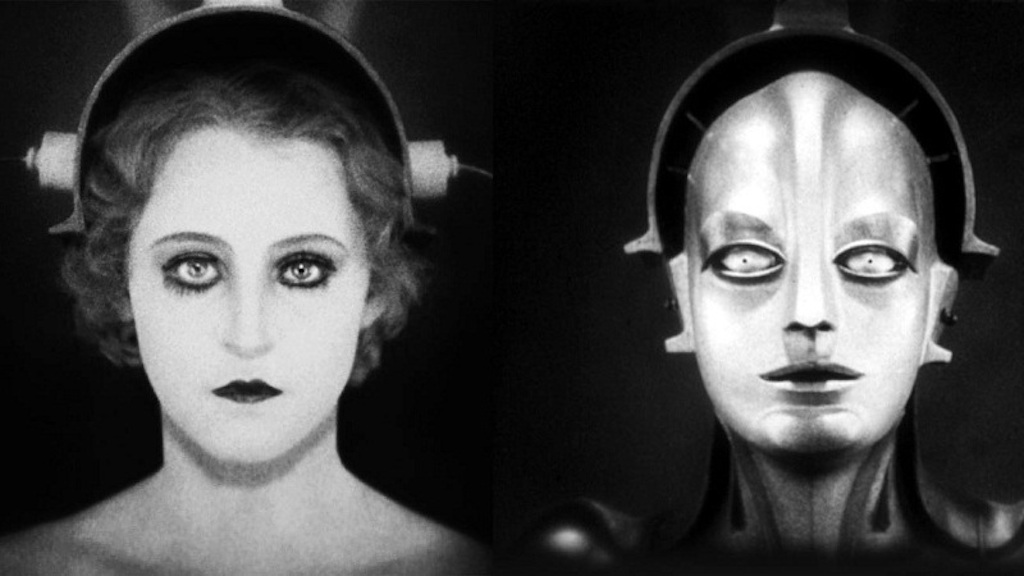

Metrópolis (1927) de Fritz Lang (Viena, 1890 – EEUU, 1976) llevó esta estética a escala monumental. La ciudad futurista dividida entre trabajadores subterráneos y élites en rascacielos, con la transformación del robot en mujer mediante efectos ópticos revolucionarios que anticipaban décadas de innovación técnica (foto de portada).

El impresionismo francés privilegiaba la subjetividad sobre la objetividad. Abel Gance (1889-1981), Jean Epstein (Polonia, 1987 – Francia, 1953), Germaine Dulac (1882-1942) experimentaban con sobreimpresiones, desenfoques, movimientos de cámara vertiginosos. Buscaban la fotogenia: esa cualidad transformadora de la cámara que excede lo fotografiado y revela dimensiones invisibles.

El dadaísmo y surrealismo rechazaban la coherencia narrativa. Entreacto (1924) de René Clair (Francia, 1898 – 1981) presentaba yuxtaposiciones ilógicas: un bailarín filmado desde abajo con tutu transparente, un funeral donde el cortejo persigue un ataúd fugitivo, desafiando toda lógica causal.

Estas experimentaciones no eran marginales sino búsquedas paralelas de las posibilidades expresivas del medio. El cine podía ser narración transparente, pensamiento dialéctico o poesía visual. Su plasticidad permitía todas estas aproximaciones simultáneamente, sin que ninguna invalidara a las otras.

LA EVOLUCIÓN DEL DOCUMENTAL

El documental también evolucionó más allá del registro simple y del incipiente formato de los noticieros. Robert Flaherty (EEUU, 1984 – 1951) estrenó Nanook el esquimal (1922), obra fundacional del documental narrativo. Seguía la vida de una familia inuit en el Ártico canadiense, con una aproximación que dramatizaba la realidad.

Flaherty reconstruyó escenas y pidió a los protagonistas repetir acciones. Buscaba verdad emocional, no fidelidad factual absoluta. El documental podía narrativizar la realidad sin dejar de ser documental. La autenticidad residía en la experiencia capturada, no en el registro literal sin mediación.

Con su teoría del cine-ojo, Dziga Vertov (Polonia, 1896 – URSS, 1954) propuso algo radicalmente distinto, que rechazaba toda ficción. La cámara debía capturar la vida desprevenida. El hombre de la cámara (1929) mostraba un día en la vida urbana soviética mediante un montaje virtuoso.

Pero Vertov no ocultaba el artificio. La película exhibe su proceso de construcción: el camarógrafo filmando, la montajista editando, el proyeccionista proyectando. El documental reflexiona sobre su propia materialidad, convirtiéndose en meta-documental antes de la invención del término.

Walter Ruttmann (Alemania 1887 – 1941) realizó Berlín, sinfonía de una gran ciudad (1927), que presentaba un día en la metrópolis germana. Amanece, la ciudad despierta, las fábricas producen, la noche cae. El montaje rítmico transforma lo cotidiano en ballet visual de formas y movimientos.

ANIMACIÓN: ENTRE INDUSTRIA Y ARTE

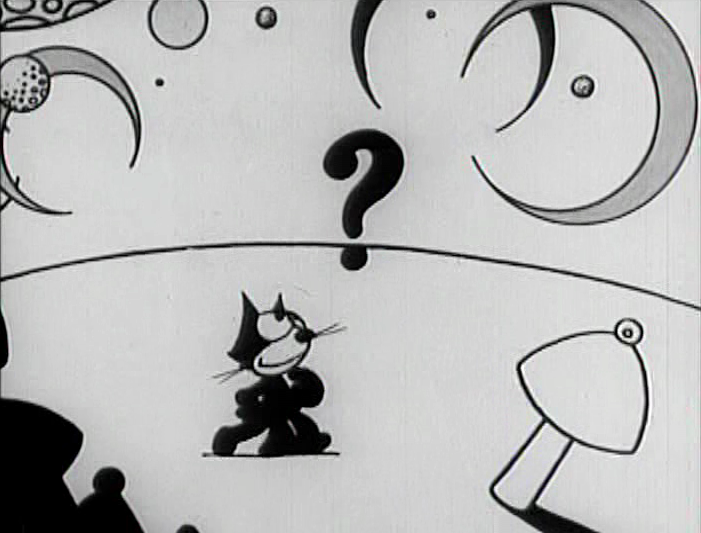

La animación experimentó doble evolución. Por un lado, la industrialización creciente con producciones en serie. Por otro, experimentación artística radical. Aunque no fue el primer minino en la historia de los dibujos animados, El gato Felix se convirtió en fenómeno de masas con aventuras metacinematográficas que jugaban conscientemente con la materialidad del medio.

En un corto, Felix arranca el signo de interrogación de su globo de pensamiento y lo usa como bastón, anzuelo, herramienta. La animación evidenciaba su naturaleza construida. Era completamente artificial, por tanto, completamente libre de las limitaciones de lo real.

Lotte Reiniger (Alemania, 1899 – 1981) creó Las aventuras del príncipe Achmed (1926), primer largometraje de animación conservado. Utilizaba siluetas recortadas de papel negro fotografiadas cuadro por cuadro y coloreadas, con una estética inspirada en el teatro de sombras oriental, demostraba posibilidades alternativas al dibujo animado.

Los animadores abstractos como Viking Eggeling (Suecia, 1880 – Alemania, 1925) y Hans Richter (Alemania 1888 – Suiza, 1976) crearon sinfonías visuales con formas geométricas que se despliegan rítmicamente. Pura plasticidad en movimiento sin referencia al mundo representable. El cine como arte abstracto comparable a la música, liberado de la figuración.

El estadounidense Walt Disney (1901 – 1966) fundó su estudio en 1923, a los 22 años, y desarrolló a Mickey Mouse. Estableció los fundamentos de la producción industrial de animación: división del trabajo, especialización de tareas, estandarización de procesos. La animación se transformó con él en industria del entretenimiento de masas, no solo experimentación artesanal.

TEORÍAS FORMALISTAS

Los formalistas rusos aplicaron al cine sus métodos de análisis literario. Boris Eikhenbaum (1886 – 1956), Viktor Shklovski (1893 – 1984), Yuri Tynianov (1894 – 1943) distinguían entre fábula y syuzhet (el relato o discurso). La fábula es la historia en orden cronológico. El syuzhet es cómo se cuenta esa historia, su organización discursiva.

Esta distinción era fundamental. El arte no está en la historia sino en su organización formal. El montaje es syuzhet puro: toma eventos cronológicos y los reorganiza para producir efectos específicos. El significado emerge de esta reorganización, no de los eventos mismos.

Los formalistas enfatizaban el extrañamiento como función del arte. El arte debe desautomatizar la percepción, hacer visible lo invisible por habitual. El montaje eisensteniano cumplía esta función mediante el choque. Los saltos temporales de Griffith también. El cine arrancaba a la realidad de su evidencia cotidiana.

Béla Balázs (Hungría 1884 – 1949) escribió El hombre visible (1924), argumentando que el cine había creado un nuevo lenguaje visual. El primer plano revelaba dimensiones de la realidad invisibles para el ojo humano. No era simple acercamiento técnico sino nueva forma de percepción.

El rostro humano en primer plano mostraba paisajes emocionales inaccesibles al teatro. Los objetos fotografiados de cerca revelaban texturas, detalles, materialidad que escapaba a la percepción cotidiana. El cine no duplicaba la visión, sino que la transformaba radicalmente.

CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA

La consolidación del lenguaje cinematográfico coincidió con la industrialización de la producción. Hollywood emergió como centro dominante tras la Primera Guerra Mundial, mientras Europa perdía su hegemonía productiva. Los estudios se convirtieron en fábricas organizadas según principios industriales.

El sistema de estudios integraba verticalmente producción, distribución y exhibición. Paramount, MGM, Warner Bros controlaban todo el ciclo comercial. Los directores, actores y técnicos trabajaban bajo contrato exclusivo. Esta integración garantizaba mercados cautivos para la producción propia.

La especialización aumentaba la eficiencia productiva. Departamentos de fotografía, arte, vestuario, maquillaje, efectos especiales funcionaban como líneas de montaje. Un film podía rodar simultáneamente en múltiples sets con equipos distintos. La producción alcanzaba volúmenes industriales.

Los estudios producían películas según cuotas anuales establecidas contractualmente con las cadenas de exhibición. Este sistema de block booking obligaba a los exhibidores a adquirir paquetes completos de películas, garantizando distribución, incluso para producciones menores.

En Alemania, UFA se convirtió en el conglomerado más poderoso de Europa, produciendo desde dramas prestigiosos hasta entretenimiento popular. Los estudios Babelsberg eran los más avanzados técnicamente del continente, rivalizando con Hollywood en sofisticación.

La Unión Soviética desarrolló un modelo diferente con producción estatal centralizada. El cine como herramienta educativa y propagandística. Los directores tenían mayor libertad formal pero debían servir objetivos ideológicos del estado. El arte al servicio de la revolución.

Esta industrialización no impidió la innovación artística. Al contrario, la estandarización de procesos técnicos liberó energía creativa para experimentación formal. Los recursos industriales permitían ambiciones antes imposibles. Metrópolis costó más de cinco millones de marcos, suma astronómica para la época.

EL STAR SYSTEM Y LOS GÉNEROS

Los actores se convirtieron en estrellas cuyo nombre vendía películas. Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Rodolfo Valentino eran más importantes comercialmente que los directores. Hollywood construyó sistemáticamente estas personalidades públicas como productos manufacturados.

El star system fue una estrategia industrial calculada. Los estudios creaban biografías ficticias para sus estrellas, controlaban su imagen pública, regulaban hasta su vida privada mediante contratos. La estrella era mercancía, tanto como las películas. Su valor de marca garantizaba taquilla.

Pero las estrellas también acumularon poder económico. Pickford y Fairbanks, junto a Chaplin y Griffith, fundaron United Artists en 1919, una productora controlada por artistas, no por estudios. Modelo alternativo de organización industrial que cuestionó la integración vertical.

Este período vio también la cristalización de los géneros cinematográficos. El western, la comedia, el melodrama, el cine de terror desarrollaban convenciones propias. Iconografías reconocibles, estructuras narrativas específicas, expectativas codificadas que facilitaban tanto la producción como el consumo.

La comedia evolucionó desde el primitivo slapstick (comedia de cachetadas) hacia formas sofisticadas. Buster Keaton en El maquinista de la General (1926) combinaba acrobacias imposibles con innovaciones técnicas. Charles Chaplin, uno de los primeros grandes íconos del cine, construía personajes complejos que mezclaban risa y melancolía en dosis precisas.

LA LLEGADA DEL SONIDO

Hacia mediados de los años 20, la asistencia a las salas comenzó a declinar. El público estaba cansado de las fórmulas repetidas. Los estudios necesitaban innovación que revitalizara el negocio. El sonido sincronizado apareció como solución tecnológica a un problema comercial.

Los experimentos con sonido sincronizado databan de décadas atrás. En Estados Unidos, Thomas A. Edison había intentado combinar su fonógrafo con imágenes en movimiento desde fines del siglo anterior. Lee De Forest desarrolló el sistema Phonofilm en 1923, grabando el sonido directamente en la película.

Warner Bros, estudio menor al borde de la quiebra, apostó por el sistema Vitaphone, que sincronizaba la proyección con discos fonográficos. Don Juan (Alan Crosland, 1926) presentaba música sincronizada pero sin diálogos. El cantante de jazz (del mismo Alan Crosland, 1927) incluía canciones y algunos diálogos. El éxito fue inmediato.

Fox desarrolló el sistema Movietone que, como el Phonofilm, grababa el sonido ópticamente en la misma película. Mayor fiabilidad en la sincronización, facilitaba la distribución internacional. Hacia 1930, la tecnología de sonido óptico se estandarizó en toda la industria.

Muchos cineastas lamentaron esta evolución. Eisenstein, Pudovkin y Alexandrov publicaron su Manifiesto del contrapunto sonoro en 1928. Advertían contra el uso redundante del sonido. Proponían asincronía, contrapunto, choque entre imagen y sonido como principio estético.

Chaplin resistió el sonido hasta 1940. Sus últimas películas mudas, Luces de la ciudad (1931) y Tiempos modernos (1936), demostraban que el medio visual aún tenía potencial sin explotar. El sonido representaba progreso técnico pero también limitación expresiva potencial.

Rudolf Arnheim argumentó que las limitaciones del cine mudo habían estimulado su desarrollo artístico. La ausencia de sonido obligaba a inventar soluciones visuales creativas. El sonido podía conducir a simple duplicación naturalista del teatro, empobreciendo la especificidad del medio.

El período 1915-1927 estableció las bases del cine como lenguaje autónomo. Demostró que el montaje era su esencia, que la yuxtaposición de imágenes generaba significados nuevos. Que el medio poseía recursos expresivos propios, irreductibles al teatro o la literatura.

Las diferentes tradiciones desarrollaron aproximaciones distintas pero complementarias. El montaje invisible de Griffith para la narración fluida. El montaje dialéctico de Eisenstein para el pensamiento visual. La poesía de las vanguardias. El documental reflexivo de Vertov. La animación metacinematográfica.

Esta pluralidad es constitutiva del medio. El cine nunca fue un lenguaje unificado sino multiplicidad de lenguajes posibles. Cada tradición exploraba potencialidades diferentes. La riqueza emergía de esta diversidad, no de su reducción a un modelo único.

Cuando llegó el sonido, estas exploraciones no terminaron sino que se transformaron. Las lecciones del montaje mudo informaron el cine sonoro. Griffith enseñó a Hollywood cómo contar historias con claridad. Eisenstein mostró cómo pensar mediante imágenes en movimiento.

La herencia de estos años mudos permanece viva. Cada vez que un director yuxtapone dos imágenes para generar significado nuevo. Cada vez que el montaje crea ritmo, tensión, emoción mediante la fragmentación y reorganización del tiempo y el espacio.

El experimento de Kuleshov sigue siendo fundacional. El rostro neutral que se carga de significado según su contexto visual inmediato. Esta es la lección permanente: el cine no reproduce el mundo, lo produce mediante la articulación de fragmentos. El montaje no es técnica subordinada. Es ontología. PP

Películas recomendadas

D.W. Griffith

El nacimiento de una nación (1915), Estados Unidos, 195 min.

Intolerancia (1916), Estados Unidos, 163 min.

Escuela soviética

La huelga (Sergei Eisenstein, 1925), URSS, 82 min.

El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925), URSS, 75 min.

La madre (Vsevolod Pudovkin, 1926), URSS, 90 min.

Octubre (Sergei Eisenstein, 1928), URSS, 104 min.

El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 1929), URSS, 68 min.

Expresionismo alemán

El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920), Alemania, 71 min.

Nosferatu (F.W. Murnau, 1922), Alemania, 94 min.

Metrópolis (Fritz Lang, 1927), Alemania, 153 min.

Impresionismo francés y vanguardias

La rueda (Abel Gance, 1923), Francia, 273 min.

Entreacto (René Clair, 1924), Francia, 22 min.

El doble amor (Jean Epstein, 1925), Francia, 110 min.

El clérigo y la caracola (Germaine Dulac, 1928), Francia, 40 min.

Documental

Nanook el esquimal (Robert Flaherty, 1922), Estados Unidos, 78 min.

Berlín, sinfonía de la gran ciudad (Walter Ruttmann, 1927), Alemania, 65 min.

Animación

Las aventuras del príncipe Achmed (Lotte Reiniger, 1926), Alemania, 66 min.

Rhythmus 21 (Hans Richter, 1921), Alemania, 3 min.

Felix el gato (Otto Messmer, 1919-1930), Estados Unidos, varios cortos.

Comedia

El maquinista de la General (Buster Keaton, 1926), Estados Unidos, 107 min.

La quimera del oro (Charles Chaplin, 1925), Estados Unidos, 95 min.

Textos recomendados:

Sergei Eisenstein (1949). La forma del cine. Siglo XXI Editores, 1986.

Vsevolod Pudovkin (1926). Lecciones de cinematografía. Rialp, 1957.

Béla Balázs (1924). El hombre visible o la cultura del cine. Asociación Shangrila, 2010.

Rudolf Arnheim (1932). El cine como arte. Paidós, 1990.

Lotte Eisner (1952). La pantalla demoníaca. Cátedra, 1988.

Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie y Marc Vernet (1983). Estética del cine. Paidós, 1985.