En 1955 se estrenaba Ordet, la obra maestra de Carl Theodor Dreyer que explora la posibilidad de una auténtica experiencia religiosa en el mundo moderno. A setenta años de su estreno, esta película única en la historia del cine mantiene su vigencia como interrogante filosófica sobre la fe, la razón y el misterio.

Han pasado setenta años desde el estreno de Ordet (La palabra) en 1955. La película de Carl Theodor Dreyer, que recibió el León de Oro en Venecia y el Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera, ha sido considerada en varias oportunidades como una de las mejores cintas en la historia del cine. Sin embargo, hoy ocupa solamente un lugar en el restringido circuito de la cinefilia clásica, cuando es claro que merece un reconocimiento más amplio.

Quizás es una película difícil de ver para una época que mantiene una relación complicada con el mundo espiritual, secuestrado a partes iguales por el psicologismo de redes sociales, el radicalismo religioso irracional, los falsos gurúes de recetas espirituales de autoayuda y nuestra profunda crisis de sentido.

Pero Ordet no es un film doctrinario ni propagandístico, sino una interrogante filosófica sobre la posibilidad de una auténtica experiencia religiosa en el mundo moderno.

La cinta trata dos temas superpuestos. El primero es el conflicto entre dos visiones de la religión cristiana: una vitalista, representada por la familia Borgen, y otra rígida y ultraconservadora, encarnada en la familia del sastre Peter. El segundo es la pregunta por si todavía pueden ocurrir milagros en nuestro tiempo, mediante la cual Dreyer interroga la posibilidad misma de la fe en la modernidad.

KAJ MUNK Y EL DRAMA ORIGINAL

La historia está basada en una obra teatral homónima de 1925, estrenada en 1932, escrita por Kaj Munk, un pastor luterano y dramaturgo danés, reformista en lo religioso y conservador en lo político. La pieza expresa su postura crítica contra el sectarismo religioso de su época y su defensa de la religión como un fenómeno trascendente que no se opone a la razón, sino que, como dice Kierkegaard, “empieza allí donde la razón termina”.

Munk se opuso públicamente al nazismo —a pesar de haber sido simpatizante del fascismo en sus inicios— y predicó contra la ocupación nazi de Dinamarca, razón por la cual la Gestapo lo detuvo y asesinó en 1944. Hoy es un mártir de la iglesia luterana danesa.

La obra fue adaptada al cine por primera vez en 1943, en una producción sueca dirigida por Gustav Molander y protagonizada por Victor Sjöström, Wanda Rothgardt y Rune Lindström. Esta versión es una adaptación fiel de la obra teatral, con un estilo más realista o costumbrista que podría catalogarse de drama rural con trasfondo religioso. Dreyer, en cambio, tiene un enfoque radicalmente diferente.

DREYER Y EL CINE COMO FORMA

Dreyer es reconocido como uno de los grandes maestros del cine europeo clásico. Junto con Ordet, sus obras más destacadas son La pasión de Juana de Arco (1928), Vampyr (1932) y Días de ira (1943). Dreyer ayudó a consolidar la narración fílmica en la época clásica: con La pasión de Juana de Arco asentó el primer plano como recurso expresivo, y en sus creaciones dio muestras de la influencia de autores como Griffith y de los recursos estilísticos del expresionismo alemán.

Su cine gira en torno al problema de la religión y la representación de las aflicciones espirituales del hombre moderno: la culpa, la soledad, la búsqueda (e imposibilidad) de redención. Estos temas lo emparentan con el cine de otros realizadores noreuropeos de la época, como el mismo Sjöström o Ingmar Bergman. Conoció la obra de Munk en la década del 30 durante su exilio en Suecia, huyendo del nazismo.

Dreyer no es realista, está influenciado por el expresionismo. No le interesa la narrativa literaria o la mise en scène teatral, sino la forma cinematográfica. Por eso reescribe el drama de Munk eliminando casi dos tercios del libreto original, concentrándose en el conflicto espiritual y adoptando una posición deliberadamente ambigua.

Allí donde Munk pone en escena un conflicto entre dos doctrinas religiosas, Dreyer transfigura dos modos de experimentar la religiosidad de manera cotidiana. El milagro final de la obra, que en Munk tiene un sentido claramente apologético, en Dreyer aparece como una extraña solución sobrenatural cuya interpretación queda al arbitrio del espectador.

LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA

Ordet de Dreyer se ordena en cuatro actos. En el primero conocemos a los Borgen, una familia de agricultores cristianos de un pueblo de Jutlandia de mediados de la década de 1930 (el mismo en el que Munk fue pastor) formada por Morten, el patriarca, su hijo Mikkel y su esposa Inger —símbolo de la bondad sencilla y desinteresada—, quienes esperan su segundo niño, y los otros hijos de Morten, Johannes y Anders.

Johannes se ha vuelto loco por leer a Kierkegaard y cree ser la reencarnación de Jesucristo. El joven Anders se ha enamorado de Anne, la hija del sastre Peter.

El segundo acto presenta al sastre y su congregación, representantes de una visión retrógrada y rígida del cristianismo (en la versión de 1943 se les identifica como pietistas). Morten y Anders van a pedir la mano de la joven Anne, lo que da pie a una confrontación entre ambas visiones religiosas. El debate se interrumpe con la noticia de que Inger está grave e labores de parto. El acto concluye cuando Peter le desea a Morten la muerte de Inger, para que sea purificado a través del sufrimiento y pueda así encontrar la auténtica salvación.

El tercer acto, el más dramático, trata del parto de Inger. Ella y el niño mueren, devastando a la familia. Este hecho es el nudo significativo del film: la fe de los Borgen se derrumba, la rigidez de Peter se tambalea y la locura de Johannes/Cristo parece importunar definitivamente a todos.

El último acto, el más breve, abre paso al misterio. La hija de Inger y Mikkel, la única que tiene auténtica fe en su tío Johannes, le pide que resucite a su madre. El personaje desaparece de escena y ocurre el milagro. El film termina con menos certezas que al inicio y con un mensaje optimista y desconcertante a la vez: “la fe comienza allí donde la razón termina”.

Hay una clave espiritual clara en la película: la Palabra a la que alude el título es una fuerza que se manifiesta en muchos niveles. El Logos neotestamentario, las verdades del loco Johannes que incomodan a los otros personajes, las palabras de intolerancia que se profesan Morten y el sastre Peter.

LA BRILLANTEZ FORMAL

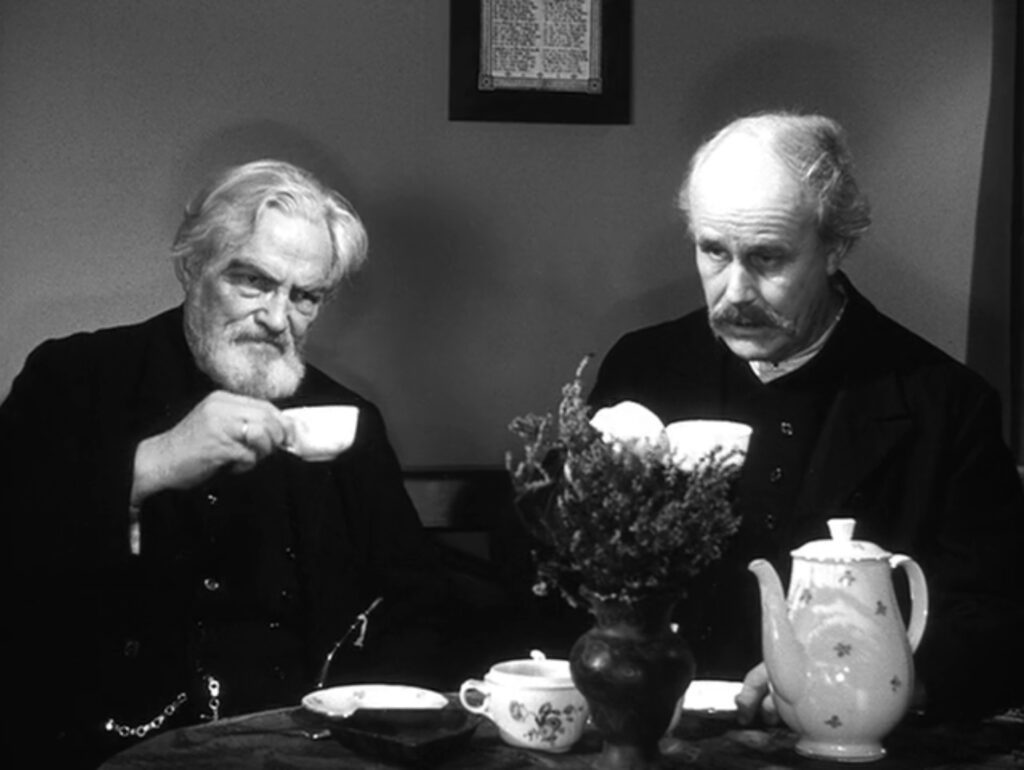

Ordet es brillante en su solución formal. Logra el cometido de volver lo espiritual visible por medio de dos procedimientos fundamentales.

Primero, usa casi exclusivamente planos medios en largos plano-secuencias. Casi no hay primeros planos o de otro tipo, ni es importante el montaje para construir narrativamente el film.

Desde el uso prominente de los primeros planos en La pasión de Juana de Arco, el estilo de Dreyer evoluciona hacia una falsa puesta en escena teatral; falsa porque no es, en ningún caso, una especie de «teatro filmado» sino una compleja composición del espacio físico, la coreografía de personajes moviéndose dentro del plano y los suaves paneos o travellings de la cámara, haciendo puntos de atención a lo largo de las secuencias.

Aquí hay una clara concepción fílmica, no teatral, del espacio, con un profundo sentido de austeridad de medios. El efecto buscado es de realidad profunda: la acción no se construye con el montaje, sino que acontece frente al plano, y este efecto de realidad profundiza en la ambigüedad estética que Dreyer tiene como propósito.

En segundo lugar, los planos están organizados bajo dos criterios formales que remiten a los temas del film: la experiencia religiosa y el sufrimiento cotidiano. Dreyer utiliza unas iluminaciones dramáticas para emular los efectos de los claroscuros de la pintura religiosa barroca. Sus planos son como cajas de luz. Esta técnica ya no es expresionista, pero remite a los aprendizajes que Dreyer tuvo con el expresionismo alemán.

Por otro lado, la escenificación rinde tributo a los elementos típicos de cierta pintura danesa de fines del siglo XIX que se caracteriza por su realismo crudo, de expresividad contenida, cuya frialdad y precisión de medios obtiene una íntima emoción. Por ejemplo: los paisajes de Niels Bjerre o los interiores de Vilhelm Hammershøi.

EL CINE RELIGIOSO Y ORDET

Ordet es también una película singular desde el punto de vista del tratamiento del tema. La religión, más propiamente el cristianismo, fue uno de los tópicos más controversiales y rentables del cine en sus primeros años.

Entre las décadas de 1930 y 1960, Hollywood produjo una enorme cantidad de filmes religiosos que combinaban las características del blockbuster con una perspectiva a la vez épica y propagandística: Sansón y Dalila (Cecil B. DeMille, 1949), Quo vadis (Mervyn LeRoy, 1951), Los diez mandamientos (Cecil B. DeMille, 1956), Rey de reyes (Nicholas Ray, 1961), Barrabás (Richard Fleischer, 1961), La Biblia (John Huston, 1966). El epítome de esta corriente es la miniserie Jesús de Nazareth (Franco Zeffirelli, 1977), rabiosamente doctrinario y de amplia difusión en Chile como programa típico de TVN para semana santa.

En los últimos años, Hollywood ha visto renacer su interés por este tipo de épica religiosa, también de carácter doctrinario y conservador: La misión (Roland Joffé, 1986), El príncipe de Egipto (DreamWorks, 1998), La pasión de Cristo (Mel Gibson, 2004), Noé (Darren Aronofsky, 2014).

Hay un uso oportunista de la religión como tema de filmes de género: en El exorcista (William Friedkin, 1973) es un motivo de terror, en Jesucristo Superestrella (Norman Jewison, 1973) es el tema de un musical de rock, en La vida de Brian (Monty Python, 1979) es objeto de una espléndida parodia, en El nombre de la rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986) es la excusa para una intriga histórica; en Estigma (Rupert Wainwright, 1999) es el motivo morboso de un film con estética de videoclip, en Constantine (Francis Lawrence, 2005) se festina con el esoterismo popular de ángeles y demonios.

Existe todo un subgénero de producciones religiosas centradas en la intriga palaciega y las vicisitudes políticas de la iglesia Católica, tanto en clave de drama como de comedia: El joven papa (Paolo Sorrentino, 2016), Los dos papas (Fernando Meirelles, 2019), Cónclave (Edward Berger, 2024).

En América Latina, los temas religiosos se entrecruzan con la crítica política y las denuncias de la miseria y la hipocresía social: Nazarín (Luis Buñuel, 1959), Ya no basta con rezar (Aldo Francia, 1972) o El club (Pablo Larraín, 2015).

Otros abordajes interesantes: El evangelio según Mateo (Pier Paolo Passolini, 1964), del cual tenemos crítica en la revista Primer Plano; Simón del desierto (Luis Buñuel, 1965) ofrece una sátira con elementos de la imaginería surrealista muy interesante; La última tentación de Cristo (Martin Scorsese, 1988) realiza una exploración dramática de la humanidad de Cristo —la película protagonizó en Chile una controversia judicial en 2001 que permitió acabar con la censura previa en el cine—; La duda (John P. Shanley, 2008), una obra subvalorada que aborda los conflictos entre el interés institucional y el problema moral del bien.

Ordet participa de un tipo de filmes que aborda la religión con sentido filosófico, en clave de crisis existencial o preguntándose por el propósito de la vida moral. En esta línea, además de Bergman y Dreyer, podemos situar obras como Diario de un cura rural (Robert Bresson, 1951) o el celebrado Decálogo de Krzysztof Kieslowski (1989).

Pero también se diferencia de estas películas por su ambigüedad calculada. El abordaje filosófico de los problemas religiosos presenta típicamente dos problemas: tomar partido: se cree o no, se concilian o no fe y razón, se alcanza o no la verdad; o cómo se representa visualmente un fenómeno no visible.

Ordet decide no tomar partido. Da espacio a lo mundano y a lo sobrenatural, su inicio está en el corazón de la cotidianidad y su final está en la manifestación de un milagro, contrapone vivencias y doctrinas simbolizadas en sus personajes. Esta ambigüedad no es tibieza sino astucia: Dreyer obliga al espectador a confrontar la experiencia del film con sus propias convicciones, no con las de la pantalla.

UNA OBRA MAESTRA PARA REIVINDICAR

A 70 años de su estreno, Ordet mantiene su vigencia como interrogante filosófica sobre la posibilidad de una auténtica experiencia religiosa en el mundo moderno. Su brillante solución formal la consagra como obra de arte y su tratamiento ambiguo del tema la hace única en el cine religioso.

Es una película que merece un lugar más amplio que el restringido circuito de la cinefilia clásica. Una obra que desafía al espectador a confrontar sus propias convicciones, que no ofrece respuestas fáciles, que mantiene el misterio hasta el final. La fe comienza allí donde la razón termina. PP

Ordet (La palabra). Director: Carl Theodor Dreyer. Guion: Dreyer, basado en la obra teatral de Kaj Munk. Fotografía: Henning Bendtsen. Reparto: Henrik Malberg, Emil Hass Christensen, Preben Lerdorff Rye, Cay Kristiansen, Birgitte Federspiel. Drama. Duración:126 min. Premios: León de Oro (Festival de Venecia, 1955), Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera (1956). Dinamarca, 1955.