El mismísimo Chaplin dijo que La quimera del oro era la película por la que quería ser recordado después de morir. Y si bien hoy seguimos hablando de él por muchas otras razones, esta es sin duda aquella que más ha trascendido. A cien años de su estreno en el Egyptian Theatre de Hollywood, ha renacido en una flamante restauración en 4K que, además, cuenta con otras gracias fuera de las virtudes de la restauración digital. Esta nueva versión es más bien una vuelta a la versión original o, quizás, a su versión ideal. E irónicamente, una versión que Chaplin quizás jamás vio.

Por el motivo del centenario esta restauración fue reestrenada en el Festival de Cannes, el pasado 13 de mayo en el Teatro Debussy. Solo algunas semanas después, el 26 de junio, fue vuelta a exhibir en el mismo Egyptian Theatre donde se la vio por primera vez exactamente cien años antes. Por estos días, está dando la vuelta al mundo, donde cumplirá con al menos 500 proyecciones en unos 70 países, Chile incluido.

Pero ¿qué tiene La quimera del oro que merezca ser tan celebrada, y después de tanto tiempo? Quizás sea que la imagen de Chaplin sea aún una de las más reconocidas en el mundo entero –junto a la Marilyn– incluso para las nuevas generaciones. También se debe a que, a treinta años de la fundación del cine, 1925 es para muchos el año en que este alcanzó su madurez, cuando coincidieron tres películas fundamentales para su evolución: El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, URSS), El último (F.W. Murnau, Alemania) y, por supuesto, La quimera del oro de Chaplin.

Aunque el cine fuera reconocido como el séptimo arte tempranamente en 1911 –término acuñado por el poeta italiano Ricciotto Canudo en su Manifiesto de las siete artes– esos primeros años de experimentación y desarrollo, en que fue considerado principalmente como una forma de entretenimiento, alcanzaron en La Quimera del Oro la madurez de una forma puramente cinematográfica, capaz de aproximarse a la intimidad de los personajes como ninguna técnica antes lo había permitido. Y, a pesar de haber tomado prestado partes de casi todas las otras artes, de consolidarse como una técnica, una forma y una narrativa única en sí misma. De aquí en adelante, y luego de la accidentada pero fructífera incorporación del sonido, el cine no haría más que elevarse sobre lo que Chaplin, Murnau y Eisenstein, por separado, lograron en 1925.

HISTORIA DE UNA RESTAURACIÓN

Pese al tremendo éxito de su película, en 1942 el mismísimo Chaplin le hizo lo que hoy muchos consideran cambios innecesarios e incluso erróneos. Usando la ya establecidísima tecnología del sonido, Chaplin reemplazó los intertítulos originales por una narración en off que él mismo grabó. Además, cortó 16 minutos y cambió el final, eliminando el famoso beso entre Charlot y la heroína Georgia (Georgia Hale, Missouri, 1900 / Hollywood, 1984), por una mezcla de motivaciones personales y contextuales: además de querer una versión más liviana, apropiada para tiempos de guerra, habría querido evitar más problemas de faldas de los que ya tenía. Los cambios generaron reacciones curiosas.

Por un lado, tanto el público como la crítica prefirieron la original, opinando más o menos unánimemente que la narración le quitaba profundidad y encanto a la narrativa primigenia, que el final perdía ambigüedad, reemplazándolo con cierto puritanismo. Pero para Chaplin era una versión muy mejorada, la que prefirió al punto de querer eliminar todas las copias existentes de la original muda, para lo que se armó con uno de esos ejércitos de abogados que solo el hombre más exitoso de Hollywood podría permitirse. Quizás el único aporte bienvenido de esta versión haya sido la banda sonora, compuesta por el mismo Chaplin.

Son al menos cuatro décadas las que se han pasado trabajando en esta restauración, en la que mucha gente y muchas instituciones de esas fundadas en el amor por el cine han aportado. Hace algunos años, la prestigiosa Fondazione Cineteca di Bologna su laboratorio de L’immagine ritrovata (La imagen recuperada) realizó un llamado mundial con el fin de obtener el mejor material posible de la mayor cantidad de copias disponibles y así poder reconstruir la película. Por supuesto, muchas respondieron; entre ellas, el Archivo Nacional del British Film Institute, Blackhawk Films, Lobster Films Collection, Das Bundesarchiv de Alemania, la Filmoteca de Catalunya, el Museo de George Eastman (fundador de Kodak), y el Museo de Arte Moderno de Nueva York MoMA.

Cerca del 70 por ciento de la restauración estuvo basada en el trabajo iniciado por los historiadores del cine Kevin Brownlow y David Gill en la década de los 80, que produjo la versión lanzada en 1993 y que es, probablemente, la que la mayoría ha visto. Hasta ahora, esta copia es la más cercana a la original de 1925 después de la versión de 1942.

Hasta ahora, porque el aporte de las restantes instituciones permitió completar el trabajo hecho por Brownlow y Gill. Un 30 por ciento del material, que ha sido preservado gracias al amor por esa versión original, que llevó a todas estas instituciones –y quién sabe cuántas más– a hacer copias nuevas en lugar de eliminarlas, como quería el mismo autor.

Luego de diez meses de trabajo, la versión centenaria cuenta con 88 minutos de gloriosa digitalización en 4K, sobre la base de material recopilado en diversos lugares del mundo, y con la música de 1942 adaptada, arreglada y conducida por Timothy Brock (EEUU, 1963) quien ya había hecho algo similar con El circo (1928), Luces de la ciudad (1931) y Tiempos modernos (1936). Así, es posible que esta sea la versión ideal de La quimera del oro, reuniendo la esencia de la original, la música de 1942, y la tecnología y el esfuerzo del 2025.

SIN PERDER LA TERNURA

La quimera del oro se eleva como una de las cumbres del cine clásico, quizás no por sus aportes técnicos, pero porque es capaz hasta el día de hoy de contener una humanidad atávica, que es entregada mediante imágenes inolvidables porque conectan con instintos primordiales, a pesar de que muchas veces no seamos ni consciente de verlos.

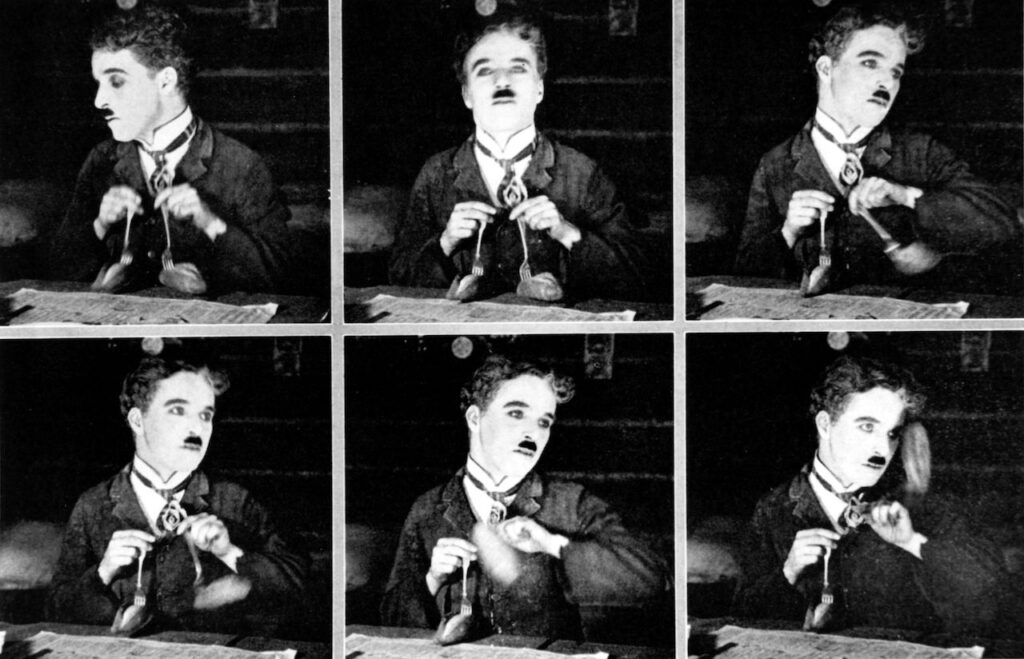

Como objeto cinematográfico, trasciende la colección de gags que caracterizaba al slapstick, que el mismo Chaplin contribuyó a popularizar. En cambio, aquí aparece lo que Martin Scorsese –que algo sabe de cine– llama “una mezcla tan perfecta de comedia y tragedia”, la historia de un personaje que es esencialmente trágico y esencialmente humano. El cine acerca a Charlot y comparte su intimidad. Está muy lejos de ser solo el objeto del humor. En cambio, el encanto y la dignidad del personaje prevalecen siempre por sobre el chiste. La bendita combinación del carisma astronómico de Chaplin y las cualidades de la imagen cinematográfica construyen a este personaje capaz de comerse su propio zapato con gracia infinita y sin perder jamás la respetabilidad. Es el cine el que entrega esa icónica imagen de Charlot de espaldas a la cámara, apoyado en su bastón y con un solo zapato, entrando al salón y en desoladora soledad pese a estar rodeado de gente. Es el cine el que permite la secuencia del sueño, que lo muestra en su dimensión más humana y más vulnerable, donde Chaplin deslumbra con su inmortal baile de los panes, para no salir de nuestra retina nunca más.

Esa humanidad profunda es también evidente en su oscuridad, en esa que Chaplin supo tomar para convertir en comedia. Recordemos que se inspiró en la tragedia de la expedición Donner-Reed cuyos integrantes, a mediados del siglo XIX, debieron recurrir al canibalismo para sobrevivir al mortal invierno de la Sierra Nevada. Es quizás difícil entender cómo Chaplin fue capaz de convertir esto en una película de comedia, romance y aventura, pero para alguien como él quizás era la única opción posible. Todas las películas de Charlot se tratan de sobrevivencia. En todas el vagabundo hace cosas inimaginables –y, por tanto, divertidas– con tal de sobrevivir, con la condición fundamental de que nunca traiciona sus principios ni su ternura. Es así en El chico (1921), Luces de la ciudad, en Tiempos modernos, y ciertamente en El gran dictador (1940). Se requiere cierto tipo de genialidad perversa, pero tremendamente compasiva, para convertir estos episodios de crueldad en una mezcla de irreverencia y ternura.

Y es así como con esta restauración 2025, y a pesar de los esfuerzos de su creador, Charlot una vez más ha sobrevivido sin sacrificar su humanidad, ahora en 4K.

La quimera del oro. Dirección, guion y música: Charlie Chaplin. Reparto: Charlie Chaplin, Mack Swain, Georgia Hale. Arreglo y adaptación musicales: Timothy Brock. Restauración: Laboratorio L’Immagine Ritrovata, Fondazione Cineteca di Bologna, Mk2 Films. Ficción. Duración: 88 min. Estados Unidos, 1925.

Imagen de portada: Cinemateque Quebec, https://www.cinematheque.qc.ca/en/cinema/the-gold-rush/

An extremely interesting read, and well-written!