Desde los años noventa, el cine producido en la Región de Coquimbo ha estado marcado por una vocación documental, territorial y con notorias ganas de recuperar la religiosidad popular. Como decíamos en el artículo antecedente, obras como Iglesias Rurales de la Provincia del Limarí (Juan Campusano, 1991) y El Niño Dios de Sotaquí (Sergio Olivares, 1998) instalaron una línea de trabajo centrada en la memoria religiosa, las tradiciones comunitarias y el rescate de imaginarios locales en tono marcadamente vernáculo y, en muchos casos, abiertamente devocional.

Dichas obras no solo documentan prácticas culturales profundamente arraigadas en la sociedad católica del Norte Verde, sino que también configuran una estética que celebra lo ritual, lo festivo y lo consagrado como parte de una identidad compartida. Estas piezas, aunque de circulación limitada, sentaron las bases de una línea que se mantendría durante más de una década.

A partir de los años 2000, el cine documental producido en la zona comenzó a transitar desde esa veta costumbrista hacia una mirada más antropológica y crítica. Obras como Trashumantes (2003), también dirigida por Sergio Olivares, aún conservaban el registro de la vida campesina y el vínculo con el paisaje precordillerano, pero ya insinuan una preocupación por los conflictos sociales y las tensiones identitarias. Este giro se vuelve más evidente en el documental Jorge Peña Hen: su música y los niños (2004) que, sin abandonar el homenaje biográfico, introduce con firmeza las turbulencias políticas de 1973 y el impacto de la dictadura en el campo cultural. La figura del maestro Peña Hen —asesinado por militares en La Serena— se convierte en símbolo de una memoria eludida, y la obra se instala como una bisagra entre el cine tradicionalista y el cine con alguna densidad político-social. Como sea, este tipo de documental no aspiraba a la cartelera comercial, sino que se inscribía en circuitos alternativos, comunitarios y, sobre todo, en festivales. Su valor no radica en la espectacularidad formal, sino en la capacidad de activar memorias, abrir preguntas y tensionar los relatos oficiales desde una perspectiva territorial.

El inicio del nuevo siglo, además de traer consigo una transformación en los enfoques temáticos del cine regional —con una apertura hacia lo político, lo introspectivo y lo especulativo— también marcó el surgimiento de espacios de exhibición que serían fundamentales para su consolidación. Desde 2000, Ovalle fue sede de una serie de jornadas denominadas Muestra de Cine y Artes, que reunieron proyecciones, conversatorios y actividades formativas en torno al audiovisual. Aquella experiencia pionera funcionó como semilla de lo que sería el Festival de Cine de Ovalle, instancia que no solo articuló la producción local con redes nacionales e internacionales de circulación, sino transformó el paisaje cultural de la ciudad. El festival trajo a Ovalle obras chilenas que rara vez llegaban a cartelera, muchas de ellas realizadas en escuelas de cine, con propuestas estéticas arriesgadas y temáticas poco convencionales. Además, permitió que actores reconocidos, cineastas emergentes y figuras del medio audiovisual visitaran la ciudad, generando encuentros, talleres y diálogos que enriquecieron el ecosistema local.

PUNTO DE INFLEXIÓN: LA DÉCADA DE 2010 Y EL SURGIMIENTO DE NUEVAS VOCES

A partir de 2010 se observa un cambio significativo en la producción regional. Aparecen obras con mayor ambición narrativa y formal, que se atreven a explorar realidades complejas desde enfoques sensibles y estilizados. Lo que falta (Camilo Matiz, 2010) retrata el mundo del boxeo juvenil, con un tratamiento observacional que evita el sensacionalismo y construye una atmósfera de espera, disciplina y vulnerabilidad. Por su parte, Ex-Matías (Matiz, 2010) gira en torno a un animador de fiestas gay que enfrenta la falta de reconocimiento en su entorno laboral, abordando con sutileza las tensiones entre identidad, trabajo y afecto. También surgen largometrajes de ficción como Cogotí 18 (Diego Rojas Sastre) y Secuelas (Víctor Soto), que abordan temáticas sociales y existenciales desde una perspectiva situada. Si bien ya se había realizado un largo de ficción previamente (Sin-con-sentidos, 2002, de Mateo Yuras), aquella obra no logró circular más allá de una única exhibición pública y su distribución se limitó al formato VHS.

En este nuevo ciclo de transformación estética, destacan también las obras de Hildegard Steffen, quien ha abordado temáticas profundamente sensibles y poco exploradas en el audiovisual regional. Su documental Mascar tinieblas (2013) se adentra en el fenómeno de los suicidios juveniles en Tongoy, abordando una problemática silenciada que afecta a comunidades marcadas por el abandono institucional y la fragilidad emocional. La obra no solo denuncia, sino que construye un espacio de escucha y reflexión sobre el dolor, la soledad y la urgencia de políticas públicas que reconozcan estas realidades. En El cojo de La Higuera (2016), Steffen retrata la vida de Henry González, operador de cine itinerante que, desde los 16 años, ha recorrido pueblos rurales exhibiendo películas con pasión y precariedad. El documental se convierte en un homenaje al oficio, pero también en una reflexión sobre la persistencia cultural en contextos adversos. La figura de González encarna la resistencia simbólica frente al olvido, y su historia activa una memoria viva del cine como práctica comunitaria. Ambas obras de Steffen comparten una sensibilidad ética que se aleja del espectáculo y se aproxima al cuidado. Su mirada documental no busca representar desde afuera, sino acompañar desde adentro, tensionando los límites entre lo íntimo y lo político, entre lo testimonial y lo estructural.

Por otro lado, Mario Selim Alcayaga introduce narrativas centradas en la infancia, el deporte y la marginalidad como espacios de vulnerabilidad y superación. En La niña de mis ojos (2015), la protagonista aymara enfrenta el dilema entre arraigo territorial y movilidad educativa, mientras que Historia de un crack (2021) narra el vínculo entre un joven futbolista y un exconvicto que busca redención. Ambas obras se inscriben en una estética social que no renuncia a la emotividad, y que tensiona los límites entre lo local y lo universal.

Estas nuevas voces no solo diversifican los géneros y formatos, sino que también amplían el campo simbólico del cine coquimbano, incorporando temas como la discapacidad, la migración, la infancia rural y la exclusión social desde una mirada situada, crítica y profundamente humana.

En este nuevo panorama, Mijael Millies irrumpe como una figura especial. Su filme 6400 ASA (2016) despliega una visión sombría, fragmentada y existencial, donde la rutina y el fracaso se entrelazan con una atmósfera de desdoblamiento y alienación. Esta pieza, que ha obtenido diez selecciones oficiales (seis nacionales y cuatro internacionales), se posiciona como una de las producciones más destacadas del cine contemporáneo de la región. Con Sed (2019), Millies profundiza su exploración del género fantástico. La historia de la última mujer en la Tierra que vaga en busca de agua dialoga con la crisis hídrica del Norte Chico y la transforma en una distopía poética. Aquí, el paisaje árido se convierte en un escenario postapocalíptico, y la figura femenina encarna una resistencia silenciosa ante el colapso ecológico. Ambas obras comparten elementos clave tales como ambientes opresivos y desolados, que plantean la oposición entre individuo y entorno; narrativas introspectivas, donde el conflicto es más psicológico que externo; estética de lo quebrado, con estructuras fragmentadas, tiempos dislocados y simbolismo visual. En definitiva, con la presencia del horror existencial, más cercano a lo atmosférico que a lo explícito, Millies introduce una dimensión poco explorada en el cine coquimbano: el horror como herramienta para pensar el vacío, la desesperación y la fragilidad humana en contextos territoriales específicos.

SINGULARIDADES DEL PERÍODO RECIENTE

Estas transformaciones responden a cambios estéticos o temáticos, y además delinean una nueva cartografía audiovisual en la región, marcada por las siguientes singularidades que tensionan el canon y amplían el campo simbólico del cine chileno:

Diversificación de géneros: junto al documental costumbrista, aparecen ficciones psicológicas (Cumpleaños, Redención), experimentales (Carta a Mateo) y fantásticas (Sed).

Mayor circulación internacional: obras como 6400 ASA, Carta a Mateo y Desde tu sombra logran equilibrar presencia nacional e internacional, consolidando una proyección curatorial sostenida.

Narrativas desde la periferia: los protagonistas son zapateros, inmigrantes, boxeadores, mujeres desequilibradas, pastores. El cine regional se vuelve un espacio para representar lo excluido o lo poco sexy.

Territorio como símbolo: el Valle del Limarí, la precordillera, las quebradas áridas y los pueblos rurales no son solo escenarios, sino dispositivos narrativos que activan una nueva visualidad: es una vaca que aún puede dar leche, pero que exige nuevas manos, nuevas miradas y una ética sustentable para que ese alimento no se desperdicie.

Otro factor clave en el desarrollo del cine de ficción en la región de Coquimbo es una de las variables de producción que más ha ganado fuerza en los últimos años: la incorporación de actores de trayectoria nacional. Esta decisión aporta densidad interpretativa y funciona como herramienta de legitimación frente a circuitos curatoriales y audiencias masivas. Un ejemplo destacado es Redención (2021), dirigida por Diego Rojas Sastre, que cuenta con las actuaciones de Luis Dubó y Daniel Candia, ambos reconocidos por su participación en películas clave del cine chileno contemporáneo. Su presencia en una obra regional eleva el estándar actoral y permite que la película dialogue con un imaginario cinematográfico nacional más amplio, facilitando su circulación en festivales y su recepción crítica.

Pero también existen trayectorias que nacen desde el cine regional y logran proyectarse hacia otros campos. Tal es el caso de Marcelo Saavedra, quien debutó en Sin-con-sentidos (2002), de Mateo Yuras. A partir de esa experiencia, Saavedra siguió desarrollando una carrera sostenida en cine y televisión, consolidándose como actor profesional y, posteriormente, como agente activo en la gestión cultural del territorio. Su recorrido encarna una forma de profesionalización que no depende exclusivamente de la centralidad geográfica, sino que se nutre de la experiencia local para irradiar hacia otros espacios del campo audiovisual.

Esta estrategia de cimentar un proyecto audiovisual sobre la solidez interpretativa de actores reconocidos se reitera en Desde tu sombra (2024), donde Daniel Candia se repite el plato, consolidando una línea de continuidad entre obras regionales que apuestan por narrativas densas y el respaldo de intérpretes con trayectoria nacional. Su presencia aporta espesor dramático y opera como dispositivo de legitimación frente a circuitos curatoriales y públicos masivos. Sin embargo, esta práctica tiene antecedentes: ya en El lugar de la felicidad (2010), dirigida por Eduardo Pizarro, el veterano actor Arnaldo Berríos —figura emblemática del teatro y el cine chileno— protagonizaba una ficción ovallina, en una clara apuesta por dotar de peso simbólico y visibilidad crítica a una obra regional que buscaba dialogar con el campo audiovisual más allá del territorio. Lo que antes era excepcional, hoy se vuelve una táctica recurrente que permite a los realizadores locales posicionar sus obras en un ecosistema competitivo, sin perder su anclaje territorial. La presencia de actores reconocidos no reemplaza la identidad regional, sino que la potencia, generando un cruce entre lo local y lo nacional que fortalece la visibilidad del cine coquimbano. Pero, más allá de estas estrategias de legitimación simbólica, lo que emerge con fuerza en la última década es una transformación estética profunda, donde este cine regional deja de mirar hacia afuera para explorar sus propias grietas interiores.

DESDE TU SOMBRA: REALISMO SOCIAL, MIGRACIÓN Y ECLIPSE COMO METÁFORA

Dentro de este contexto cinematográfico local, Desde tu sombra (2025), se erige como un filme fundamental en la búsqueda de una cierta consolidación de una ficción cinematográfica con personalidad propia, además de aspiración internacional. Su punto de partida —la toma de un fundo por parte de temporeros haitianos que enfrentan condiciones laborales abusivas— no solo actualiza el conflicto migratorio en el Valle del Limarí, sino que lo aborda desde una perspectiva profundamente humana, alejada de los estereotipos mediáticos que reducen la migración a cifras o delincuencia.

La película se inscribe en el realismo social, pero lo hace con una sensibilidad narrativa que aúna múltiples capas de producción: actores profesionales como Daniel Candia, junto a intérpretes no profesionales que aportan veracidad y textura local; colaboración interinstitucional con la Universidad de Valparaíso; apoyo de empresas privadas; y una dirección de arte que construye atmósferas de tensión, desarraigo y fragilidad. Esta convergencia de recursos permite que la obra trascienda su contexto inmediato y genere interés en otras latitudes, logrando ser nominada en catorce selecciones oficiales de festivales nacionales e internacionales.

Lo que Desde tu sombra pone en escena no es únicamente la inestabilidad laboral, sino también la barrera comunicacional, el aislamiento afectivo y la desatención estructural. Moise y Leyna, los protagonistas haitianos, enfrentan a un capataz abusador y, a la vez, a un sistema que los deja a la deriva, sin idioma, sin redes, sin derechos. En ese sentido, la película no denuncia: revela. No grita: balbucea. Y en ese angustioso vagido, se instala una potencia política que interpela sin ser panfletera ni condescendiente.

El eclipse solar que ocurre durante el relato funciona como una metáfora central. Mientras la comunidad mira al cielo, fascinada por el fenómeno astronómico, frente a sus narices hierve una olla a presión: el ocultamiento de los migrantes, del operario feo y pobre, la normalización del abuso, el colapso silencioso de una estructura laboral sostenida por la explotación. El eclipse no es solo un evento cósmico: es el velo que encubre lo cotidiano. Y cuando la luz vuelve, ya es tarde.

Desde tu sombra se convierte en una obra que condensa las tensiones contemporáneas del cine regional: territorialidad, migración, estética, colaboración, crítica social. Su recorrido festivalero no es fruto de una observación atenta de la realidad, sino de una estrategia cuidadosamente diseñada, donde la coherencia expresiva —desde el guion hasta la puesta en escena— se articula con precisión para dialogar con audiencias nacionales e internacionales. En un momento en que el cine chileno busca nuevas voces y miradas situadas, esta película demuestra que el Norte Verde tiene voz, agencia narrativa, capacidad de planificación y una estética capaz de interpelar más allá de su territorio.

ENTONCES ¿ÉXITO O SÍNTOMA?

La visibilidad que ha alcanzado Desde tu sombra no debe leerse como un logro aislado ni como simple acumulación de selecciones oficiales. Más bien, funciona como señal de una maduración profunda: el ansia de consolidación de un ecosistema audiovisual regional que ha transitado desde lo tradicional y lo devocional hacia lo crítico y lo introspectivo; desde el registro costumbrista hacia una narrativa que estiliza lo doloroso sin banalizarlo. La obra no se limita a denunciar una realidad áspera —la precariedad migrante, el abuso estructural— sino que la transforma en experiencia estética, haciendo legible lo que podría ser solo truculento o melodramático. Su potencia radica en esa alquimia: embellecer lo horripilante sin neutralizar su urgencia, y convertir lo marginal en lenguaje cinematográfico capaz de resonar más allá del territorio.

Entonces, ¿es Desde tu sombra un punto de llegada o un nuevo comienzo? Tal vez ambas cosas. Es el resultado de años de trabajo territorial, de muestras comunitarias que se transformaron en festivales, de obras que resistieron la marginalidad simbólica y construyeron legitimación desde abajo, desde el interior. Pero también es el inicio de una nueva etapa, donde el cine regional ya no se define por su condición periférica, sino por su capacidad de producir sentido, memoria y crítica desde sus propios códigos y posibilidades.

En ese tránsito, se vuelve necesario ampliar los criterios con los que medimos el desarrollo de este cine. ¿Es suficiente contar selecciones oficiales en festivales? ¿O deberíamos considerar también la capacidad de una obra para generar debate público, activar memorias ciudadanas, sostener una trayectoria autoral o incluso acceder de forma sostenida a fondos públicos? Por ejemplo, la comparación entre Desde tu sombra y la obra de Mijael Millies lo ilustra con claridad: mientras el primero ha alcanzado mayor visibilidad unitaria en circuitos nacionales e internacionales, Millies ha construido una presencia constante y acumulativa en festivales a lo largo de los años, proponiendo una voz autoral reconocible y persistente. Ambos caminos, aunque distintos, configuran formas válidas de desarrollo. Ambos llegan a sus audiencias y obtienen recepción desde dimensiones paralelas.

A esta variable autoral se suma otra dimensión específica. Juan Campusano, por ejemplo, ha logrado sostener una carrera audiovisual en otro carril: durante más de quince años, centrada casi exclusivamente en documentales de naturaleza con enfoque televisivo. Su continuidad no se ha basado en el circuito festivalero, sino en una articulación eficaz con fondos públicos, lo que plantea otra vía de legitimación y sostenibilidad. ¿Es entonces la adjudicación de fondos un indicador de éxito? ¿O lo es la capacidad de una obra para circular, ser vista, generar conversación y permanecer en el imaginario colectivo?

Estas preguntas se vuelven urgentes al revisar el estado actual del cine regional. La elaboración de esta base de datos implicó no solo revisionar obras, sino constatar su dispersión: muchas están desperdigadas en la red, otras son prácticamente inaccesibles, algunas perdidas y otras aún no ubicables. Existe, sin duda, un porcentaje por descubrir, lo que revela una fragilidad estructural en los mecanismos de archivo, visibilización y circulación. Esta revisión constante no solo permite mapear lo que existe, sino también detectar lo que falta, lo que se ha extraviado y lo que aún está por emerger.

Este reconocimiento obliga a repensar los espacios de legitimación. ¿Son los festivales el único lugar donde el cine regional puede validarse? ¿Qué otras formas existen para medir el impacto de una obra que transforma imaginarios, activa memorias y articula comunidades? ¿Cómo evitar que el brillo festivalero se convierta en una lógica de exclusión para quienes no logran entrar en ese club? Tal vez sea hora de construir indicadores más complejos, que incluyan la trayectoria autoral, la capacidad de sostener procesos creativos en el tiempo, el vínculo con las audiencias, la articulación con redes territoriales y la incidencia cultural de las obras.

El cine de la región de Coquimbo está en un momento bisagra. Desde tu sombra es más que una película exitosa bajo el paraguas conceptual que hemos expuesto: es la señal de que existe un cine capaz de ser estéticamente refinado, políticamente relevante y culturalmente significativo, con una voz propia que interpela tanto al territorio como al país. Lo que viene ahora es sostener ese impulso, ampliar los espacios de exhibición, fortalecer las redes de colaboración y seguir construyendo una cartografía audiovisual que no dependa del centro para existir, sino que se afirme desde sus logros y falencias con voz propia, mirada crítica y voluntad de permanencia.

Esto implica profesionalizar los procesos, conectar las obras con circuitos de distribución que les permitan circular, dialogar y ser sostenibles, y sobre todo, revisar constantemente lo que se hace, lo que se pierde y lo que aún está por descubrir. La experiencia debe ser replicable sin caer en fórmulas, entendiendo que una industria audiovisual saludable no se mide solo por volumen o rentabilidad, sino por su capacidad de generar beneficios en todas las direcciones: para quienes crean, para quienes gestionan y, sobre todo, para quienes miran. Un cine que se atreve a desarrollar narrativas atractivas sin perder flexibilidad, y que reconoce en sus audiencias no solo espectadores, sino agentes críticos capaces de activar sentidos, devolver lecturas y participar en una simbiosis que denote madurez y compromiso cultural.

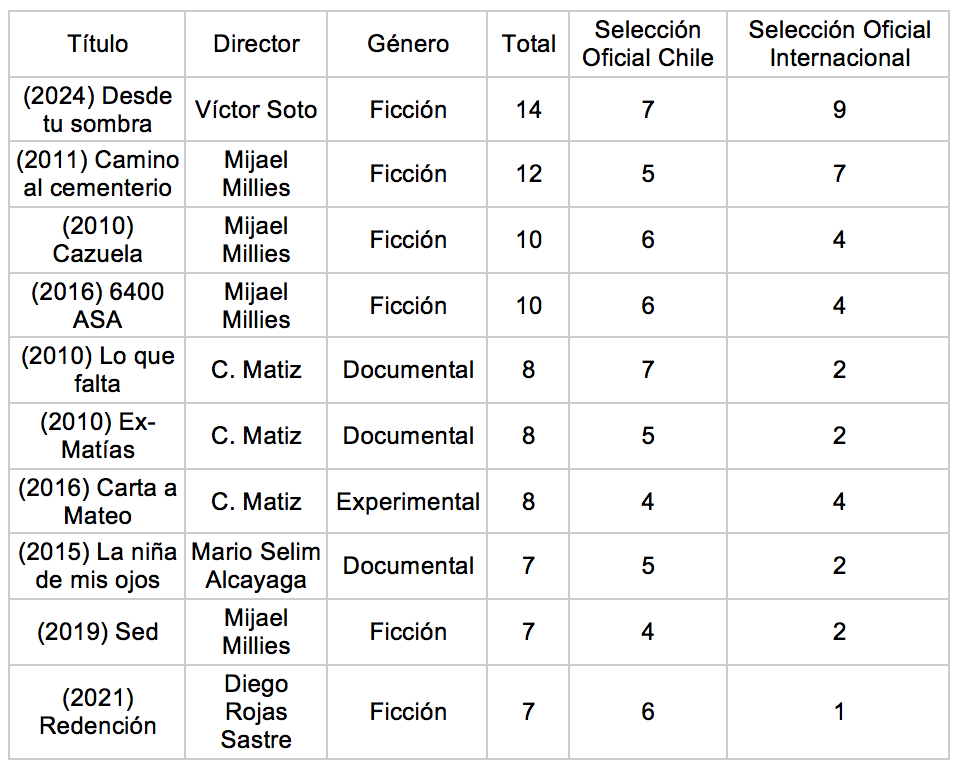

La siguiente tabla muestra las diez obras con más presencia en festivales, de un total de 29 filmes coquimbanos, de todos los géneros y duraciones, que han sido exhibidos en diversos certámenes y datadas entre 1991 y 2025.

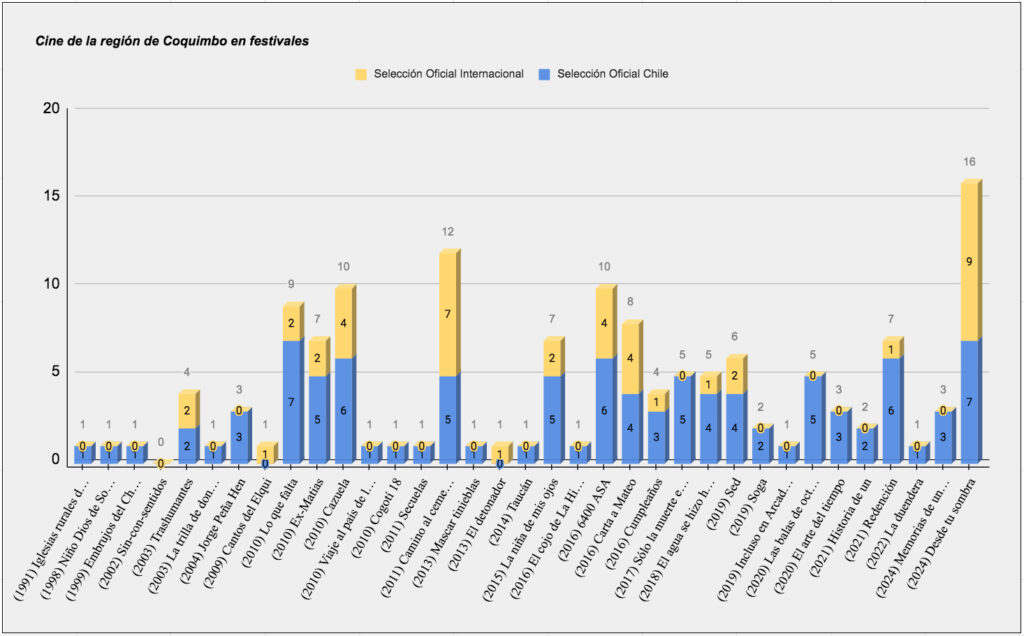

Por último, agregamos un gráfico que da cuenta de la presencia total del cine de la región de Coquimbo en festivales tanto nacionales como internacionales, entre 1991 y 2024.

“La imagen de un territorio conocido esta hecho de hábitos ,memorias y sentimientos”

Estoy de acuerdo en que los procesos creativos tienen que tener una base en términos de narrativas y estéticas . Si bien el cortometraje “Desde tu sombra” ha tenido un buen recorrido y se alza como una de las producciones recientes con bastante éxito. Porque no se puede hablar de éxitos económicos. Nunca los éxitos de selecciones y muestras del cine regional , sean donde sean, han ofrecido estados económicos buenos , lo sé por experiencia propia .( las medallas solo hacen mas pesado el ataud).Cuando realicé El documental “El niños dios de Sotaqui” 1998 ,no existía cine propio en la región de Coquimbo , solo se habían realizado películas emblemáticas como “Andacollo” de la dupla Di Lauro – Yankovich en 1958, un año antes de mi nacimiento en la ciudad de Ovalle. Las dificultades de producción luego de la reciente dictadura militar eran muy difíciles , sin equipos , sin película virgen para filmar , etc. Sin embargo lo hicimos.

El articulo de Matize me parece sesgado para pretender una cartografía del cine de la región de Coquimbo, entiendo su entusiasmo al ver aparecer una pequeña luz en tan oscuro panorama cinematográfico ; no se han realizado producciones importantes como en aquella época en que los planes estatales lo impulsaban. Esto prueba que la importancia de la mano del estado en lo cinematográfico es importante y necesaria.

Según Raúl Ruiz el paso obligatorio para el cine chileno es por la cultura popular y desde esa perspectiva trabajé ese documental y no desde lo que el llama “recuperar la religiosidad popular” El documental “El niño dios de Sotaquí” narra nuestros orígenes mestizos , nuestra épica, nuestro punto de partida en la aventura de la construcción de una nación, es decir lo que somos y no se hace cargo de la religiosidad popular ni de los temas de la iglesia Católica en particular. Este documental fué el primer filme realizado en la ciudad de Ovalle en el formato cine 16 mm. y sacó al mundo la imagen y la narrativa limarina. Su muestra a sala llena en la feria del libro de Santiago de la época y luego a la muestra del Nuevo Cine latinoamericano en la Habana Cuba, para aquella época pobre y difusa en términos cinematográficos era una conquista.

Vuelvo mi cámara sobre el mismo arquetipo en “Trashumantes”, no para mostrar la “vida bucólica campesina y las montañas” , si no que para mostrar nuevamente la épica de los hombres y mujeres del norte Chico y sus problemáticas de la sobrevivencia en un territorio no mostrado. Un documental que tuvo muestras a nivel nacional e internacional más que cualquiera de los filmes que Matize instala en el gráfico. Mexico, Francia , Brasil , etc.

Posteriormente realice´ ”Chapilca “ un documental que narra antropológicamente como el conocimiento sobre el tejido textil de los pueblos originarios aún está instalado y se traspasa de generación en generación en la gente de la región. Este documental fue declarado un patrimonio de la humanidad por la UNESCO y fui invitado a India, Nueva Delhi a su muestra.

Hago estas aclaración porque este articulo me parece un poco apresurado , sin embargo me gusta por que no se había realizado y son necesarios más debates y más producciones . No se han hecho suficientes películas en Coquimbo. Pero adolece de información con respecto a mi producción documental en particular. Mi línea de producción obedece a la búsqueda de una épica asunto de la que adolecemos como pueblo y descansa sobre lo etnográfico.

Uno de los últimos cortos que realice fue “ La desaparición de los molinos de viento de Punitaqui” que exhibió TVN.

Sugiero ampliar el foco y usar un lente más potente en términos ópticos y que deje ver todos los detalles.

Atte.

Sergio Olivares C.

Documentalista

Leí los dos artículos de Matiz Zamorano y discrepo en varios puntos con Sergio Olivares, quien —aunque aporta una perspectiva valiosa sobre la historia del cine en la Región de Coquimbo— lo hace desde una experiencia específica, estrecha y excesivamente centrada en sí mismo. Su comentario, más que abrir el diálogo, parece una defensa patética de su propio pedestal, como si fuera el único iluminado capaz de narrar lo limarino. Veamos:

Chapilca y la invisibilidad autoimpuesta:

Olivares afirma que “Chapilca” fue más exitosa que todas las películas aludidas en el artículo, incluso mencionando una supuesta declaración de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Pero no existen registros públicos que respalden esa afirmación: ni en Cinechile, ni en FilmAffinity, ni en sitios institucionales, ni siquiera en su propia página web (trashumantes.cl), actualmente caída. Si el autor no pone de su parte para visibilizar su obra, ¿cómo pretende que se le incluya en una lectura más abarcativa? La responsabilidad de documentar y compartir también recae en quien produce.

Yoísmo y falta de apertura:

Este comentario incurre en una reiteración obsesiva de logros personales. “Yo hice”, “yo fui”, “mi documental”… ¿y el resto? ¿Dónde queda el cine comunitario, el cine autogestionado, el cine de resistencia que no ha recibido fondos públicos? La crítica a los artículos por “no incluir su obra” parece más una demanda de centralidad ególatra que una invitación al diálogo. El cine regional no necesita iluminados incomprendidos y llorones, necesita redes, memoria compartida y apertura crítica con algo más de maduración. Olivares es viejo, debería sonar más sabio, y menos infantil o taimado.

Estado, autogestión y nuevas coordenadas:

Es cierto que el cine regional ha dependido en gran medida e históricamente del impulso estatal, como bien señala Olivares. Pero reducir la cartografía del cine coquimbano a los planes estatales o a su propia obra invisibiliza otras experiencias recientes, muchas de ellas surgidas desde la autogestión, la inversión privada y el trabajo colaborativo. El cine de Millies, por ejemplo, demuestra que hay otras formas de sostener y expandir la producción audiovisual sin caer en el lamento.

Me parece que los artículos de Matiz Zamorano no pretenden clausurar la historia ni ofrecer una verdad revelada. Al contrario: abren nuevas coordenadas, incorporan producciones como “Desde tu sombra”, que además de haber logrado una resonancia internacional objetiva, aportan miradas desde otras estéticas, narrativas y formas de circulación. Con vocación masiva y calidad técnica, algo que Olivares no ha logrado —ya sea por pereza, tozudez o simplemente ausencia de creatividad (y si la tuvo, en algún momento la perdió o renunció a pulirla).

Épica, etnografía y otras formas de narrar:

La búsqueda de una épica mestiza y territorial puede ser un aporte, pero no puede convertirse en dogma. Hay otras formas de narrar lo limarino, lo coquimbano, lo popular, que no pasan necesariamente por la épica ni por la antropología clásica. Los artículos proponen justamente ampliar ese lente, como el propio Olivares sugiere al final, pero desde una mirada más horizontal, plural y menos centrada en la trayectoria individual.

Me parece que el comentario de Olivares es un testimonio valioso (y de a momentos penoso), pero su tono defensivo y su falta de apertura a otras miradas limitan el potencial del diálogo. Para construir una cartografía más justa del cine regional, necesitamos menos exclusividad y más accesibilidad, menos yoísmo y más archivo compartido, menos iluminados y más comunidad.

FPMM