Obviamente que es una trampa cronológica el decir que la década fílmica del 70 comenzó dos años antes y terminó uno después. Ese cómputo permite incluir en ella los sucesos del 68, lo que en realidad podría ser cuestionable porque tanto el mayo francés, como las protestas estudiantiles rupturistas de ese año en medio mundo, fueron antes un desenlace, que un punto de partida.

Pero el truco, por la parte baja, permite dejar dentro el triunfo mundial de una cinta independiente como Busco mi destino(Easy Riders, de Dennis Hopper), que es del año 1969 y que sí fue un buen anticipo de la renovación que experimentaría el cine estadounidense en los años 70. Por la parte alta, deja pasar Toro salvaje, de Martin Scorsese, que es de 1980 pero que, para los críticos consultados por la encuesta del American Films Institute, fue la mejor película de los 70.

Si los 60 fueron tiempos que rindieron tributo a la gloria del cine francés, desde el momento en que la nouvelle vagueirrumpió en Cannes en 1959 con Los 400 golpes de François Truffaut –colocando a figuras como Godard, Rohmer, Louis Malle, Alain Resnais o Agnès Varda en el primer círculo imaginación fílmica mundial–, corresponde conceder que los 70 pertenecen casi por derecho propio a los Estados Unidos.

Pocos países vivieron cambios tan dramáticos como los registrados en esa nación. Y simplemente en ninguno el cine los reflejó mejor. Está fuera de dudas que algo importante surgió entre el estreno en 1970 de Mi vida es mi vida (Bob Rafelson) y el de Las puerta del cielo (Michael Cimino) en 1980. Pero fue mucho más lo que se derrumbó.

La renovación y el shock tuvieron muchas variables: económicas, culturales, sociales, políticas, generacionales. La vieja industria cinematográfica –autárquica, jerarquizada y gobernada por los cinco o seis zares de los grandes estudios– se estaba viniendo abajo desde mediados de los años 60.

Estos fueron tiempos muy difíciles para Hollywood. Y lo fueron no solo porque Cleopatra (1962) haya sido el misil que nunca fue, luego que los costos se dispararon a rangos demenciales y pusieran contra las cuerdas a la Fox, a raíz de las continuas peleas, encuentros y desencuentros entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, sus protagonistas.

Tampoco fue solo porque otra superproducción de la Fox, Dr. Dolittle (1967), haya sido justo lo contrario de lo que la gente quería ver en ese momento; la película, que era una fantasía victoriana acerca de un excéntrico señor que vive con muchos animales salvajes en su casa, fue lastimada hasta el escarnio en las boleterías.

Cuando se estrenó Hello, Dolly! (1969), otro paquidermo de desempeño muy decepcionante, ya era lícito hablar de franca decadencia en Hollywood. La cinta, que era un proyecto también desproporcionado para reanimar un modelo de comedia musical entonces agónico, defraudó incluso a su propia estrella, una Barbra Streisand que recién había debutado en la pantalla un año antes.

El problema es que el horno ya no estaba para estos bollos, como lo sabía cualquiera que hubiese ido al festival, visto el documental o escuchado algo de Woodstock. Títulos como Al calor de la noche (1967), o La pandilla salvaje (1968), entre otros, ya habían dejado instalado que las audiencias le estaban exigiendo a Hollywood bastante más filo y un poco más de coherencia con los cambios que estaban ocurriendo.

Para la industria fue hasta humillante enterarse de que los retornos del primer largometraje de Dennis Hooper, que no costó más de 300 mil dólares y generó arriba de 70 millones de la época, sumiera en la vergüenza a Cleopatra, Dr. Dolittle y Hello, Dolly! juntas.

A partir del desmantelamiento de los grandes estudios; de la llegada a Hollywood de productores independientes que le dieron un segundo aire a la industria; y, sobre todo, a partir de la rapidez con que una nueva generación de cineastas jóvenes, insatisfechos e incorrectos se hizo de posiciones inimaginables en otro momento, el cine americano cambió.

No solo los críticos comenzaron a hablar del New American Cinema. Tal como los incendios forestales, el proceso avanzó con una dinámica devoradora. Estos jóvenes venían a desafiar esquemas, a romper tabúes y a reconectar la producción con lo que estaba ocurriendo en un país que, dentro de poco (no es un detalle), destituiría a un presidente –Nixon–; se vería obligado a asimilar su primera derrota bélica en el exterior –Vietnam–; y estaba liberándose de múltiples represiones asociadas a la censura, al puritanismo, a la discriminación racial y al ejercicio despiadado del poder.

La pregunta es por qué esos cineastas tuvieron éxito. Y acaso no hay mejor manera de explicar el fenómeno que admitiendo que la propia crisis les abrió a todos ellos la puerta. Nunca proyectos tan desafiantes quedaron en manos de gente con tan poca trayectoria. Ninguna crisis fue más despiadada que ésta con los responsables que la generaron.

Es cierto que la generación de los Coppola, los Scorsese o los De Palma era la primera que había estudiado cine en universidades, lo cual alguna autoridad le confería. Pero ¿de cuánto acá el establishment había tomado en serio los títulos? Aún hoy es difícil de explicar el voto de confianza que el Hollywood de la época –vulnerable, desesperado y confuso– hizo en cineastas extremadamente jóvenes para sacar adelante realizaciones tan enormes como El padrino o tan desafiantes como Taxi Driver.

Al momento del estreno de estos títulos, Coppola andaba por los 33 y Scorsese había cumplido 34. Una oportunidad así, descontado el caso de Orson Welles –a quien Hollywood reclutó de rodillas cuando apenas llegaba a los 26, aunque venía precedido de una fama de genialidad en el teatro y la radio que apenas cabía en Beverly Hills–, nunca se había dado en la industria y, duro es reconocerlo, tampoco volvería a darse después.

Fue una generación superdotada para enfrentar los desafíos del momento. A menudo se cree que el asunto empieza y termina en los nombres de Coppola, Scorsese o De Palma. Son efectivamente figuras cenitales. Pero la cantidad de películas extraordinarias que salió de Estados Unidos por entonces remite a un contingente de realizadores que es mucho más amplio y variado. Lo que hace potente al fenómeno es eso: su tremenda extensión, su indiscutible densidad, su resuelto espesor poético y la voluntad incombustible de recuperar a los Estados Unidos por algún lado.

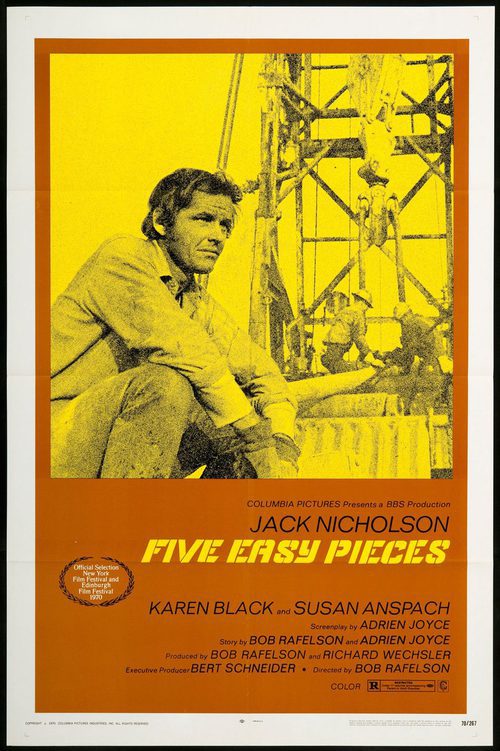

Es claro que esos cineastas compartieron una nueva sensibilidad. En un surco muy próximo al que abrió Hopper con Easy Rider, Bob Rafelson concibió Mi vida es mi vida el año 70. Five Easy Pieces –el título original de la obra, título de larga tradición en la música clásica– era la historia de un joven Jack Nicholson que se desempeña como obrero de la industria petrolera, pero que en realidad está viviendo esa experiencia tras haberse exiliado de su adinerada familia, donde había sido un chico rebelde y un estudiante de la academia de piano con un gran futuro por delante. La noticia de que su padre está muriendo lo hace volver a casa y la cinta –quieta, espléndida, inspiradísima y filmada en blanco y negro– es básicamente la historia de ese regreso por carreteras interminables.

En un registro muy parecido a ese, Peter Bogdanovich estrenaría en 1972 su obra maestra, La última película, para recordar sus años de juventud, cuando el cine perdía la primera de sus batallas frente a la televisión; cuando el mundo rural americano estaba contrayéndose; y cuando la iniciación sexual de, a lo menos, una parte de la juventud norteamericana estaba aún lejos de ser una experiencia gozosa.

La herencia de esos años es muy potente. Jerry Schatzberg, que venía del ámbito de la fotografía de modas, hizoEspantapájaros, una road movie notable con Gene Hackman y Al Pacino que trabajó el paisaje suburbano americano con tanta inteligencia y lirismo como lo había hecho Richard Sarafian en Vanishing point, como también lo haría Steven Spielberg en Loca evasión y como también lo volvería a hacer Terence Malik en la imponente y bellísima Días de gloria. Esto, siendo espléndido, probablemente no es nuevo: no hay cine que le haya sacado más punta al paisaje –en términos visuales, históricos, dramáticos o morales– que el estadounidense.

Pero, desde luego, el New American Cinema fue mucho más allá de todo eso. El movimiento renovó los géneros tradicionales con una dimensión urbana que hasta el día sigue siendo sobrecogedora. Esta raigambre en la ciudad es quizás el gran aporte de Scorsese, que esos años dirigió también Calles peligrosas y Alicia ya no vive aquí. Ciertamente Taxi Driver fue su obra definitiva. Se diría que sobre esa base, William Friedkin aceitaría y ajustaría las piezas del thrillerpolicial en Contacto en Francia y las del cine de terror con El exorcista.

En el mismo género De Palma aportó lo suyo con Carrie y John Carpenter con Halloween. Como solía hacerlo Casavettes (Maridos, Minnie & Moskowitz, Una mujer bajo influencia), también Robert Altman se metió en las singularidades y contradicciones de la trama emocional de la América profunda en Nashville y en Un día de bodas y, en fin, Paul Mazursky desplegó una gran crónica sobre el cambio de las costumbres en Una mujer descasada y Willie & Phill. Coppola, que por ese tiempo había sacudido tanto la historia y la política americana, como el filme de gángsters, con El Padrino y El Padrino II, volvió a consagrarse cuando dividió las aguas para siempre en el cine bélico con Apocalypse Now.

Obviamente no siempre y no todo fue maravilloso. Todo hay que decirlo. También la semilla demoníaca germinó por esos días, primero cuando Spielberg estrena Tiburón (1975), un bien articulado largometraje de aventuras y terror, una suerte de Moby Dick playero y de clase media, que cambió para siempre la escala de las audiencias y recaudaciones cinematográficas. Orillando el conflicto entre la ciencia y las percepciones populares y el combate entre la objetividad de los hechos y los mitos colectivos, Tiburón es de los títulos que empoderó a la industria y la movió a suscribir una alianza con el público quinceañero y con eso que hoy llamamos “trivia”, que por supuesto persiste hasta hoy.

Tiburón fue el peldaño que faltaba para alcanzar lo que vino dos años después, cuando George Lucas se convirtió en el realizador más exitoso de la historia hasta ese momento con el estreno de Star Wars (1977). Para entonces las cartas ya estaban jugadas. El cine se dividiría en dos, no en ese momento pero sí al cabo de pocos años. Uno de megaproducciones, de grandes audiencias, de las películas Marvel, basadas en efectos especiales, en la ciencia ficción, o en lo que antes se llamaba el cine fantástico, orientado a un público muy joven. Otro, con mucho menos músculo industrial, llamado a convocar a gente mayor y de historias actuales o de época pero todavía a salvo de la pirotecnia digital.

Esa división tóxica persiste hasta hoy y ha terminado modificando por completo las formas de producción, el marketing, los hábitos de consumo, las maneras de ver, entender y procesar la expresión cinematográfica. Que, en el intertanto, se haya radicalizado una franja de cine muy de nicho –más experimental, de vocación festivalera a menudo– no cambia en absoluto las cosas porque el fenómeno, por muy respetable que sea (y no siempre lo es), es enteramente marginal.

Son raros los años 70. Juntan muchas cosas: juntan tiempos de gran confusión, los ecos menguantes de la rebelión de los 60; las apuestas finales del utopismo político; el fracaso de la promesa de un mundo realmente nuevo; el ascenso de una generación altanera a bastiones decisivos de la cultura popular; el momento en que el cine deja de ser una industria autónoma y se vuelve una filial de la industria del entretenimiento en general. Por ejemplo, de la industria de la música, que es un negocio más grande que el del cine, del pack audiovisual, de los videojuegos, en fin, del emprendimiento digital.

Hoy, a su modo, los años 70 están de vuelta. Lo traen de regreso, en el más voluptuoso y carnal sentido de la expresión, no solo el último largometraje de Tarantino. La verdad es que nunca dejaron de irse, diría la generación que vibró con Dazed and Confused, de Richard Linklater, o que se reencontró hace poco con esa misma atmósfera en Todos queremos algo, del mismo realizador.

Los 70 tienen pulsión. Frente a los movimientos rupturistas actuales, el de esos años, con su descontento visceral, contiene verdades que hoy se echan de menos. Los 70 vibran en títulos tan dispares como Goodfellas, de Scorsese; como Mystic River, de Eastwood; como Zodiac, de David Fincher; como Ted Bundy, durmiendo con el enemigo, de Joe Berlinguer, o como Guasón, de Todd Phillips, por dar ejemplos harto menores, si bien más recientes.

¿En qué radica el magnetismo?

Aunque no seamos muy conscientes del fenómeno, distintas manifestaciones culturales de aquí y allá –en la política, en el cine, en el imaginario público– vuelven a instalar los 70 como la piedra que terminó dividiendo las aguas de la modernidad. Hay algo de paradójico en esto. Los 70 están muy lejos en el calendario, porque remiten a un mundo sin internet ni celulares, donde Occidente recién estaba aprendiendo a vivir en crisis, y sin embargo también están muy cerca, porque transmiten un desconcierto que se parece mucho al actual. O tempora, o mores: ¡qué tiempos, qué costumbres! Las verdades monolíticas heredadas estaban hundiéndose o viniéndose abajo en medio mundo y comenzaban a emerger, tanto en la vida pública como en la vida privada, credos, proyectos y decepciones de alcance más acotado y personal.

Quizás no valga la pena levantar tesis historicistas. Quizás tampoco haya que exagerar. Cuando los actuales sesentones y setentones, de los cuales el cine contemporáneo está lleno, doblan la mirada hacia atrás, posiblemente tienden a pensar en los 70 más que en ninguna otra década. Es lo que primero les nace. Son, por decirlo así, los años que tienen más a mano. Dicho sin ánimo de ofender, es la época en que Tarantino se quedó pegado, el tiempo que mejor alimentó la inspiración de Scorsese o De Palma y –hay que reconocerlo– el período más glorioso del cine Coppola, que a partir de los años 80 evolucionaría, indefectiblemente, de más a menos, hasta el extremo de perder toda relevancia en la actualidad.

Los 70, después de todo, son un fenómeno no solo estadounidense. No es casualidad que la película más personal de Alfonso Cuarón sea Roma. Tampoco lo es que correspondan a los años que mejor definen la obra de Philippe Garrel, no obstante que casi todas sus películas se ambientan en la actualidad. Y lo que cabe para Garrel, cabe también para un Almodóvar o un Paolo Sorrentino. PP